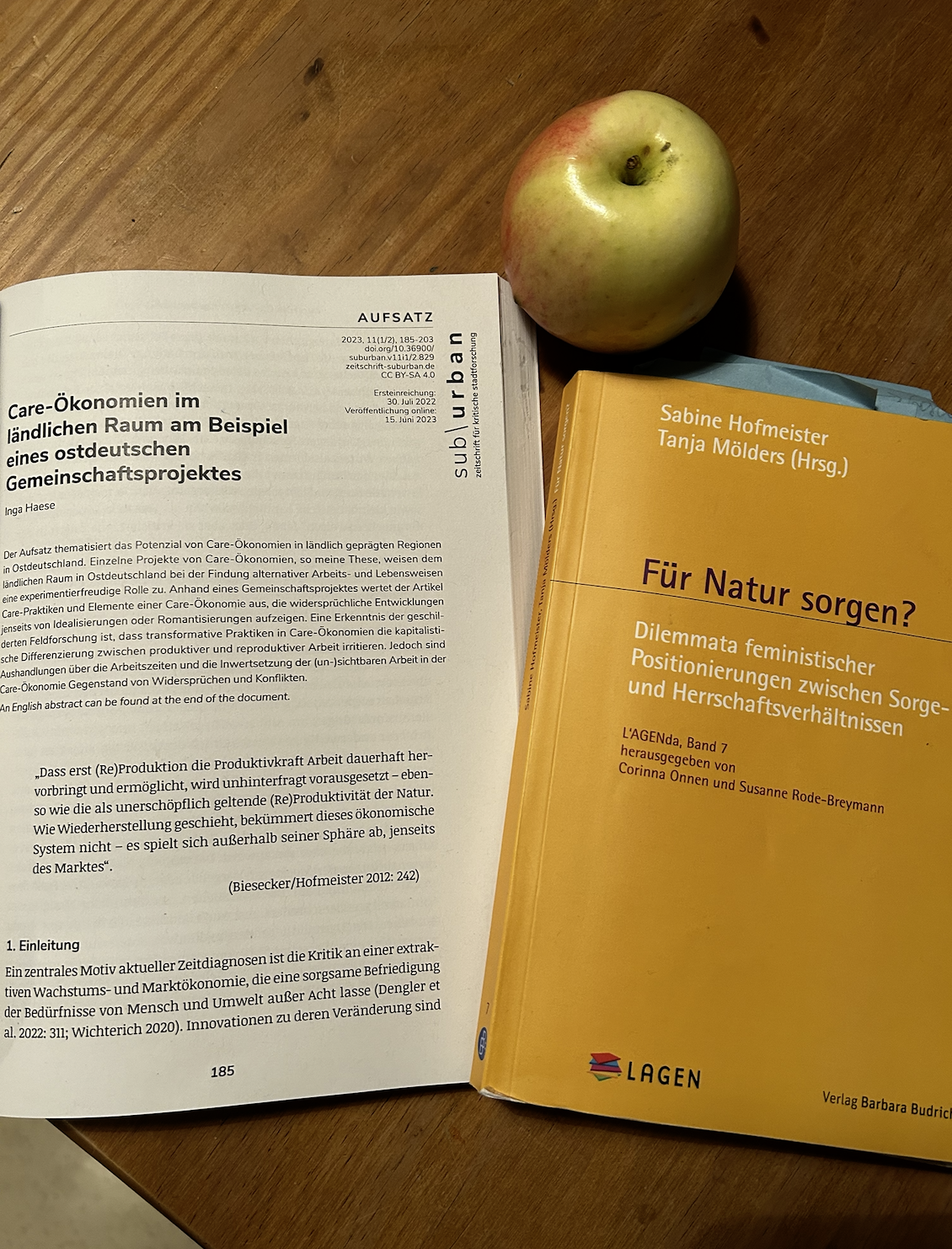

Ein Samstag auf dem Land, ein Gespräch über die treibende Kraft für die Transformation des ländlichen ostdeutschen Raums, die Frauen. Das LAND.-Magazin hat eine lange Tafel reserviert – und Menschen eingeladen, die den gesellschaftlichen Wandel vorantreiben: Politiker*innen und Wissenschaftler*innen, Ostdeutsche und Zugezogene, Engagierte und Innovationsfreudige. Das Protokoll eines intensiven Austauschs bei Soljanka und französischem Apfelkuchen.

Teilnehmende des LAND.-Gespräches

Teilnehmende des LAND.-Gespräches Foto: Jörg Gläscher

Wurzen im Januar. Auf Dächern, Straßen und Bürgersteigen liegt eine dünne Schneedecke. Der zwei Kilometer lange Weg vom Bahnhof bis zum Landgasthaus Dehnitz führt vorbei an Einfamilienhäusern, später am Kleingartenverein Muldenaue. Dann schieben sich links das Naturschutzgebiet Wachtelberg-Mühlbachtal und der Bismarckturm ins Bild. Am Rand des Grüns steht seit 1848 ein Gasthaus, heute gehört es Kathrin Lehne. Sie hat es saniert, zum Speiselokal mit Saalbetrieb ausgebaut. Auf der Speisekarte finden sich Hirschbraten und Würzfleisch im Blätterteigtörtchen. Hier, dreißig Kilometer von Leipzig und neunzig von Dresden entfernt, findet das „LAND-Gespräch“ zum Thema „Frauen und der gesellschaftliche Wandel“ statt.

Das Format lehnt sich an das „Stadtgespräch“ des Magazins der Süddeutschen Zeitung an. Die Regeln sind schnell erklärt: Die Gastgeber und ihre Gäste setzen sich gemeinsam an einen langen Tisch, um 13 Uhr geht es los, das Ende ist offen. Es bleibt den Gästen überlassen, wann sie kommen – und wann sie wieder gehen. So wechseln die Konstellationen, treffen immer wieder neue Ansichten, Erfahrungen und Perspektiven aufeinander. Verbindungen entstehen.

Kathrin Lehne hat den Tisch für das LAND-Gespräch im Jagdzimmer gedeckt. An den Wänden hängen Geweihe und eine Schrotflinte, in einer Ecke hängt kopfüber ein ausgestopfter Fuchs über einem weißen Marder. Auf dem Buffet stehen Soljanka, der ostdeutsche Klassiker, vegane Rote Bete-Suppe und französischer Apfelkuchen.

Die Rolle von Frauen im ländlichen Raum, Engagement, soziale Innovation – Lehne interessiert das Thema sehr. Ihr fallen auf Anhieb zwei Frauen aus dem Ort ein, eine arbeitet mit Jugendlichen, die andere ist in die Lokalpolitik gegangen. „Die hättet ihr einladen können“, sagt sie. Dass wir sie mit an den Tisch bitten, scheint sie zunächst zu verunsichern. Dann aber nimmt sie am Kopfende Platz, neben ihr sitzt bereits Marika Vetter, die pünktlich um 13 Uhr den Gasthof betreten hat. Vetter ist Gemeinderätin und Initiatorin des Projekts „Frauen bauen – Frauen als Bauarbeiter- und Handwerkerinnen“. Sie hat gerade knapp 200 Kilometer Fahrt hinter sich und klappt den Laptop auf, um sich Notizen zu machen.

Frau Lehne, dürfen wir Ihnen einen Kaffee bringen?

Kathrin Lehne (lacht): Na, das ist aber ungewohnt … Aber ne, danke, wenn ich jetzt einen Kaffee trinke, kann ich heute Nacht nicht schlafen.

Marika Vetter schaut auf ihren Bildschirm, scheint etwas zu suchen.

Marika Vetter: Hier. Es gibt Statistiken, die zeigen, dass soziales Engagement auf dem Land von Frauen ausgeht. Das hat vor allem mit den tradierten

Rollenverteilungen zu tun. Sich für das „Soziale“ einzusetzen, wurde Frauen anerzogen.

Marika Vetter

Marika VetterFoto: Jörg Gläscher

Kathrin Lehne: Mein Mann hatte immer seinen Fulltime-Job, ich eine 30-Stunden-Stelle – und hab` mich um all das gekümmert, was zu Hause zu tun war. Im Nachhinein frage ich mich, warum ich das so gemacht habe.

Vetter und Lehne werden von der Ankunft von Margret Feger unterbrochen. Feger ist 62 Jahre alt, gelernte Bio-Laborantin und Initiatorin eines Projekts, das in ihrem Wohnort Belleben in Sachsen-Anhalt das leerstehende Gemeindehaus als offenen Bürgertreff wiederbelebt (Ihre Arbeit stellen wir ausführlicher auf Seite 73 vor). Gleich nach ihr erscheint Tobias Burdukat, 39, Sozialarbeiter und Geschäftsführer eines solidarischen Unternehmens in Grimma. „Ah, da kommt Pudding“, sagt jemand am Tisch. Man kennt sich. Burdukat, Spitzname Pudding, hat Soziale Arbeit inklusive Master studiert und bezeichnet sich selbst als Antifaschist und Anarchist. Er setzt sich mit einer Apfelschorle neben Marika Vetter und hört erst einmal nur zu.

Margret Feger legt stattdessen gleich los. Sie habe eigentlich einen Dorfladen eröffnen wollen, erzählt sie. Daran sei im Prinzip ihr Mann schuld: „Er ist Rentner und muss ab und zu mal an die Luft.“ Und das täte er öfter, gäbe es im Ort einen Laden. Gelächter. Man solle sie bremsen, wenn sie zu viel rede, sagt Feger, und fährt fort.

Margret Feger: Ich habe mich am Anfang bei der Agrarsozialen Gesellschaft in Göttingen über Konzepte für den ländlichen Raum informiert. Viele Ostdeutsche bilden sich ja ein, es ginge ihnen besonders schlecht. Aber das ist Quatsch, das Problem der Schlafdörfer gibt es im Westen genauso.

Glauben Sie, dass Frauen Gemeinschaft stärker brauchen und sie sich deshalb auch mehr für sie einsetzen?

Margret Feger: Meine Theorie ist: Frauen sind nicht genügend gefordert in den Jobs, die ihnen angeboten werden. Es gibt viel zu wenig weibliche Führungskräfte. Ich habe eine gute Ausbildung, aber 30 Jahre lang in Aushilfsjobs gearbeitet. Erst jetzt, beim Recherchieren, Planen und Umsetzen des Projekts läuft mein Hirn auf Hochtouren. Die Wirtschaft nutzt das Potential von Frauen nicht. Deshalb mache ich jetzt mein eigenes Ding.

Kathrin Lehne: Das ist auch mein Weg. Mit dem Gasthof verwirkliche ih meine eigenen Ziele.

Gibt es bestimmte Eigenschaften, die Menschen – Männer oder Frauen – brauchen, um gesellschaftlich aktiv zu werden?

Tobias Burdukat: Frauen sind über Jahrhunderte hinweg vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen worden. Aber sie haben früh begonnen, sich selbst zu organisieren. Daraus ist im Prinzip der gesamte Fürsorgebereich entstanden, den sie sich abseits der Welt der Männer angeeignet haben. Ich würde sagen, in Frauen steckt eine größere Fähigkeit zur Selbstorganisation als in Männern. Das merke ich auch in meiner Arbeit mit jungen Menschen. Es sind vor allem die Mädchen, die aktiv werden wollen.

Ist es also besonders wichtig, Mädchen entsprechend zu fördern?

Tobias Burdukat: Ja, weil es auf dem Land kaum Angebote für sie gibt. Es sei denn, sie interessieren sich für Fußball oder wollen zur Freiwilligen Feuerwehr. Viele Mädchen gehen weg, wenn sie volljährig sind. In ländlichen Regionen bleiben in der Altersspanne zwischen 18 und 30 Jahren vor allem die jungen Männer. Sie fühlen sich familiär in der Pflicht, zum Beispiel den Hof zu übernehmen.

Margret Feger: Aber liegt das nicht auch daran, dass Frauen heute besser gebildet sind und wegen eines guten Jobs in die Stadt gehen?

Tobias Burdukat: Ein höherer Abschluss macht es ihnen, teils sicher unbewusst, leichter, dem Land den Rücken zu kehren, das stimmt.

Hat jemand von Ihnen ernsthaft darüber nachgedacht, in die Stadt zu ziehen?

Margret Feger: Ich bin in der DDR aufgewachsen, in einem ganz kleinen Dorf in Mecklenburg. Damals konnte man nicht einfach umziehen, sonst wären viel mehr junge Leute aus ihren Dörfern abgehauen. Meine Eltern haben überhaupt nicht verstanden, warum ich als lediges Mädchen wegziehen wollte.

Tobias Burdukat: In der DDR sollte die Frau eine starke sozialistische Arbeiterfrau sein, die es hinbekommt, am Fließband zu arbeiten und gleichzeitig die Kinder großzuziehen. Sie hat alles übernommen und das wurde heroisiert. Diese Rolle galt als erstrebenswert, ja, als Auszeichnung.

Kathrin Lehne

Foto: Jörg Gläscher

Kathrin Lehne: Die typische Hausfrau, die gab es praktisch nicht. Als meine Kinder klein waren, konnten die Männer nicht zuhause bleiben. Heute ist das zum Glück alles offen. Dafür sollte man jeden Tag dankbar sein.

Aber auch die jüngeren Generationen sind noch von den alten Rollenbildern geprägt.

Marika Vetter: Die Dinge ändern sich nur, wenn die Gesellschaft – und das ist jede*r von uns – aktiv mitarbeitet. Wir müssen, um ein Beispiel zu nennen, die sozialen Berufe für alle attraktiver machen, nicht nur für Frauen. Nicht jede Frau will einen sozialen Beruf ergreifen! In Dresden gibt es für Nachwuchswissenschaftlerinnen einen Physikerinnen-Stammtisch, um sie gezielt zu vernetzen und zu fördern. Im ländlichen Raum fehlt so etwas.

Margret Feger: Das Problem ist: Die Kommunalpolitik fördert nur Städte. Belleben, mein Dorf, ist wie so viele andere Ortschaften eingemeindet worden. Bis in die Stadt sind es 15 Kilometer – was nützt es mir also, wenn dort Geld in Kultur oder andere Projekte fließt?

Tobias Burdukat: Die Eingemeindung ist ein Problem für die Dörfer. Vergangenes Jahr habe ich mir den Spaß gemacht, durch alle 64 Ortsteile zu laufen, das waren 166 Kilometer. Manche Ortsteile liegen fast 30 Kilometer von Grimma entfernt. In diesen Dörfern kommt nichts an. Die Busverbindungen sind schlecht und es gibt keine ordentlichen Radwege. Ich stimme Margret zu: Alles Geld fließt in die Stadt.

Corinna Köbele betritt den Raum und nimmt auf einem freien Stuhl neben Margret Feger Platz. Die 60-Jährige kommt aus Kalbe an der Milde, einer Stadt mit 7000 Einwohnenden in der Altmark. Köbele hat vor zehn Jahren das Projekt „Künstlerstadt Kalbe“ gegründet: Sie beschloss, den Leerstand einfach umzudeuten, als Luxus der Leere, als Raum und Ort der Muße für die Kunst. Künstler*innen aller Kunstrichtungen kommen seitdem für einen Sommer- oder Wintercampus nach Kalbe, um dort zu arbeiten und ihre Werke auszustellen.

- Tobias Burdukat

- Foto: Jörg Gläscher

Frau Köbele, warum sind Sie

aus dem Rhein-Main-Gebiet

aufs Land nach Sachsen-Anhalt gezogen?

Corinna Köbele: Ich hatte ein interessantes Jobangebot. Ich bin Psychologin und in Kalbe wurde eine Klinik eröffnet, die mich unbedingt haben wollte. Ich musste erst mal auf der Karte suchen, wo Kalbe ist.

Wie sind Sie dort warm geworden?

Corinna Köbele: Ich male, also bin ich in einen Künstler*innen-Kreis eingetreten. Und in den Kirchenchor. Viele Kolleg*innen aus der Klinik verschwanden aber nach einem Jahr wieder. Die haben nicht angedockt. Ich hatte schnell den Wunsch, etwas anzuschieben. Mich hat die Trägheit der Verwaltung eher motiviert. Es gab dort so gar keine Ideen, was man mit dem ganzen Leerstand machen könnte. Ich hatte schon welche. Des Öfteren denke ich, wäre ich ein Mann, wäre die Entwicklung der Künstlerstadt um einiges leichter vonstatten gegangen.

Warum?

Corinna Köbele: Ich muss mich ständig legitimieren, weil ich das klassische Rollenbild in Frage stelle. Ich bekomme Dampf von Männern, aber auch den Frauen, weil ich offensichtlich deren Lebenskonzept in Frage stelle. Ich bin ledig, habe keine Kinder, aber durch meinen Beruf einen gewissen Status, eine eigene Praxis, fahre ein Auto, das man als Frau normalerweise nicht fährt …

Maike Steuer (grinsend): Fährst Du einen dicken SUV, oder was?

Die Journalistin aus Thüringen hat vor fünf Minuten am Kopfende des Tisches Platz genommen; dort, wo die wieder an die Arbeit gegangene Landhaus-Wirtin Kathrin Lehne saß. Steuer, 40, stammt aus Brilon im Sauerland, sie kam 1992 mit ihren Eltern nach Ostdeutschland, ins Altenburger Land. Nach Stationen in Leipzig und Indien lebt sie seit ein paar Jahren in Kriebitzsch – und hat dort den alten Konsum gekauft. Ihr Ziel: das Erdgeschoss mit Kreativangeboten zu bespielen und zum Dorf-Treffpunkt zu machen.

Corinna Köbele: Nein, nein! Aber ich besitze auch noch ein Haus.

Maike Steuer: Du machst aber auch Sachen!

Margret Feger: Du hast deinen Stand, Corinna, und musst dich trotzdem ständig legitimieren. Da kannst du dir ja vorstellen, wie ich als Einzelhandelsverkäuferin um meine Ideen kämpfen muss. Ich bin tatsächlich gefragt worden, ob ich mir das Ganze in meinem Alter – ich bin Anfang 60 - noch antun wolle. Einen Mann hätte das niemand gefragt.

Maike Steuer: Bei mir heißt es immer: „Und was ist mit den Kindern?“ Ich antworte dann: „Na, die existieren weiter!“ Ich kann mich doch engagieren, ohne dass meine Kinder gleich leiden.

Margret Feger: Meine Kinder sind schon erwachsen. Bei mir heißt es dann: Was sagt eigentlich dein Mann dazu?

Gibt es auch andere Frauen, die Sie spüren lassen, dass Ihre Aktivitäten unerwünscht sind?

Corinna Köbele: Scheinbar bin ich für viele das personifizierte schlechte Gewissen, weil ich etwas in die Hand nehme und sie selbst nicht. Vielleicht deshalb, weil sie sich nicht trauen.

Maike Streuer

Foto: Jörg Gläscher

Maike Steuer: Ich spüre diese Haltung manchmal auch: „Jetzt kommt da diese Externe und verbreitet Unruhe …“ Die Leute haben es sich in dem Nichts um sie herum gemütlich gemacht.

Corinna Köbele: Uns wurde vorgeworfen, wir brächten zu viele Menschen nach Kalbe.

Tobias Burdukat: Das ist in Grimma auch so. Kultur und Leben in der Stadt? Da könnten sich ja Menschen wohlfühlen! Sich bei uns irgendwo zu versammeln, provoziert sofort eine Polizeiverordnung und eine Alkoholverbotszone. Unser Bürgermeister wünscht sich keine Demokratieprojekte, sondern einen starken Staat.

Sie sprechen alle von Bürgermeistern – gibt es auch Frauen im Amt?

Corinna Köbele: Frauen sind in der Lokalpolitik völlig unterrepräsentiert – sie sitzen einer großen Mehrheit älterer, weißer Männer gegenüber.

Tobias Burdukat: Der ländliche Raum ist ihr letztes Schutzgebiet, dort verteidigen sie ihre altbackene, konservative Männer-Rolle. Der Anteil engagierter Frauen ist auf dem Land geringer,^man kann sie leichter mundtot machen.

Corinna Köbele: Bei uns kaufen sich Rechte massiv in Höfe ein …

Moment mal, sprechen wir hier von rechter Unterwanderung oder urkonservativen Männern, eren Rolle vom Aussterben bedroht ist?

Tobias Burdukat: Das muss man trennen! Zum einen gibt es auf dem Land eine extreme Siedlerbewegung – zum Beispiel zwischen Grimma und Leisnig. Leute aus Neonazi-Strukturen und deren Sympathisanten kaufen dort ganze Dörfer auf. Was ich mit den Rückzugsräumen meinte, ist eher eine konservativ-reaktionäre Melange von Leuten, meistens Männern, die unter anderem tradierte Geschlechterrollen bewahren wollen. Aber die Grenzen sind fließend, auch Feuerwehr oder Fußballverein sind Treffpunkte und es gibt leider niemanden dort, der mal auf den Tisch haut und sagt: Erzählt doch nicht so einen Unsinn über Geflüchtete! Die Gegenrede fehlt – das ist ein ostdeutsches Phänomen.

Gibt es Treffpunkte für Frauen, abseits von Fußball und Feuerwehr?

Maike Steuer: Bei mir in Kriebitzsch, einem Dorf mit etwa 1000 Einwohnenden treffe ich die Frauen meiner Altersgruppe morgens in der Kita, sonst nicht. Mit meinem Konsum will ich einen Raum zum Austausch schaffen. Der Stricktreff der Gemeinde ist zwar nett, aber eben eher für Damen ab 65. Es ist aber schwer, mich mit meinen Ideen zu etablieren. Wir hatten 2022 zum ersten Mal seit Pandemieausbruch wieder einen Weihnachtsmarkt, da habe ich auch den Konsum geöffnet. Unsere Waffeln kamen sehr gut an, aber die eher alternativen Produkte so lala.

Glauben Sie, als Mann hätten Sie es einfacher gehabt?

Maike Steuer: Hundertprozentig. Ich hätte das mit dem Bürgermeister bei einem Bier und einer Roster besprochen, es wäre ein Kumpelding gewesen. Aber ich trinke keinen Alkohol, bin Vegetarierin – und eben eine Frau.

Arni Thorlakur Gudnason und Johanna Ludwig stoßen zu der Runde. Arni Gudnason ist Lehrer, lebt und arbeitet in Wartenburg. In einer leerstehenden alten Schule versucht er ein Kulturprojekt für Kinder hochzuziehen (Mehr darüber auf Seite 8). Er ist eigentlich auf dem Weg nach Hamburg, macht aber für eine halbe Stunde den Umweg nach Wurzen. Johanna Ludwig nimmt am anderen Ende der Tafel Platz. Sie arbeitet in Halle als Quartiersmanagerin. Vor kurzem ist sie aufs Land gezogen, wo sie mit Freunden einen alten Vierseithof gekauft hat. Den Kontakt zu den Dorfbewohner*innen ebnet ihnen die Mutter der früheren Besitzer, die weiter auf dem Hof wohnt. Sie empfiehlt dann schon mal: „Das neue Feuerwehrauto kommt heute, da müsst ihr hingehen!“

Arni Gudnason, was haben Sie gedacht, als Sie die Einladung zu einem Gespräch über das Thema „Frauen & Transformation“ bekommen haben?

Arni Thorlakur Gudnason: Ich war interessiert. Feminismus verbessert für mich die Lebensqualität einer Gesellschaft. Ich komme aus Island, da wird man ohnehin feministischer sozialisiert. Meine Frau und ich haben ein paar Jahre in der Schweiz gewohnt. Dort herrschten uns zu starre Geschlechterrollen, das wollen wir für unsere Kinder nicht. Deshalb sind wir in die Heimat meiner Frau gezogen, aufs ostdeutsche Land. Da sind Frauen wesentlich aktiver als Männer. Ich glaube, Frauen sehen soziale Lücken schneller und versuchen, sie zu füllen.

Wie lassen sich klischeehafte Aufgabenverteilungen verändern?

Arni Thorlakur Gudnason

Foto: Jörg Gläscher

Arni Thorlakur Gudnason: In Island haben wir Lehrkräfte darauf geachtet, die Kinder im Unterricht gleichberechtigt dranzunehmen. Wenn ich trotzdem mehr Mädchen aufrief, beschwerten sich die Jungs. Sie sind empfindlicher, wenn sie sich nicht gesehen fühlen. In meinem Kulturprojekt achte ich auch auf eine ausgewogene Verteilung von Frauen und Männern. Ich will keinen Wurstsalat.

Marika Vetter: Wurstsalat? Was meinst du damit?

Arni Thorlakur Gudnason: Wenn nur Männer am Tisch sitzen und alles entscheiden. (Lautes Lachen am Tisch) Ich habe das aus dem Isländischen übersetzt. Ich finde, mit Humor erzielt man manchmal eine bessere Wirkung, als mit einem langen Vortrag über Feminismus. Ich muss aber auch sagen: Wenn es um die finanziellen Fragen geht, höre ich oft von Frauen: „Ich frage lieber mal meinen Mann …“

Corinna Köbele: Studien zeigen, dass Mädchen Verantwortung gerne abgeben, wenn ein Junge die Aufgabe übernehmen will.

Arni Thorlakur Gudnason: Frauen sind erfolgreich. Das ist eine Tatsache, die man beiden Geschlechtern bewusst machen muss, um Frauen zu stärken. Achtsamkeit bei der Besetzung aller Gremien, Jobs und Aufgaben ist für mich der Schlüssel zu einem höheren Frauenanteil.

Arni schiebt seinen Stuhl zurück und entschuldigt sich, dass er schon wieder los muss. Es ist inzwischen Nachmittag, draußen hat es in dünnen Flocken zu schneien begonnen. Die Frauen und der Mann, die noch am Tisch sitzen, sind alle im ländlichen Raum engagiert. Zeit, sie danach zu fragen, warum sie das tun.

Was treibt Sie an sich zu engagieren, warum sind Sie aktiv geworden?

Corinna Köbele: Um andere Frauenbilder zu propagieren. Und weil in meiner Umgebung von der Männerwelt, die dort entscheidet, wenig Ideen und Impulse kommen. Wir haben in den 37 Gemeinden der Region drei oder vier Bürgermeisterinnen und ich muss sagen: Bei den Frauen läuft wesentlich mehr. Außerdem ist der ländliche Raum ein guter Ort, um sich zu engagieren. Hier herrscht der Luxus der Leere – damit meine ich, dass Gestaltungsspielräume offen sind.

Maike Steuer: Mich motiviert, dass das eigene Handeln auf dem Land mehr Wirkung entfaltet. Ich hatte ein paar Jahre lang ein Café in Leipzig. Aber dort gibt es Tausende Cafés, es war schwer, irgendwie herauszustechen. Auf dem Dorf habe ich mehr Aufmerksamkeit. Ich kann etwas verändern, im positiven Sinne ein Störfaktor sein.

Corinna Köbele: Um wirksamer zu werden, braucht es auf dem Land Frauen-Netzwerke. Die engagierten Frauen sind Einzelkämpferinnen. Sie verfolgen ihre Ideen, aber ihnen fehlen die Bündnisse.

Marika Vetter: Bei uns gibt es den „Lausitzerinnen-Stammtisch“. Alle sechs Wochen treffen sich dort rund 30 Frauen aus der Lausitz. Das sorgt nicht nur für Austausch, sondern auch für Sichtbarkeit. Hinter der Idee steht die Plattform „F wie Kraft“ – wir werden ja später noch mit ihrer Initiatorin, der Wissenschaftlerin Julia Gabler, sprechen. Sie hat völlig recht, wenn sie sagt: Gerade im ländlichen Raum ist eine gelingende Entwicklung davon abhängig, ob die Ideen von Frauen angemessen Platz bekommen.

Margret Feger: Bei mir gibt es in der Nähe niemanden, der Engagierte berät. Ich muss auf alles selbst kommen. Inzwischen beziehe ich 30 Newsletter von allen möglichen Organisationen. Ich würde mir mehr professionelle Unterstützung auf lokaler Ebene wünschen, Informationen sowie Fördermittel.

Tobias Burdukat: Emanzipationsprozesse und gesellschaftlicher Wandel passieren nicht von oben nach unten. Wenn der Staat Angebote unterstützt, hat er auch ein Mitspracherecht – und das steht vielleicht im Widerspruch zu den Wünschen der Engagierten.

Johanna Ludwig

Foto: Jörg Gläscher

Johanna Ludwig: Aber auch wenn sie finanziell gefördert werden, bleiben Projekte ja bottom-up-Initiativen. Und der Staat könnte die Bedürfnisse von Transformator*innen ja auch erfragen.

Zeit für einen neuen Impuls. Seit den 90er Jahren sind viele Frauen aus den ländlichen Räumen Mecklenburg-Vorpommerns abgewandert. Die Rostocker Sozialforscherin Melanie Rühmling hat in ihrer Dissertation untersucht, warum Frauen im ländlichen Raum bleiben. Sie ist an diesem Samstag verhindert, hat aber eine kurze Videonachricht für die Gesprächsrunde aufgenommen. Darin stellt sie das Kernstück ihrer Dissertation vor, eine Typologie der Frauen, die ihre Heimat Mecklenburg-Vorpommern nicht verlassen haben, als sie volljährig wurden. Mal sehen, ob sich unsere Gäste darin wiederfinden.

Melanie Rühmling: Hallo und herzliche Grüße! Ich bin Melanie Rühmling vom Rostocker Institut für Sozialforschung und möchte Ihnen einige Aspekte aus meiner Doktorarbeit vorstellen. Auf das Gehen oder Bleiben von Frauen im ländlichen Raum haben viele Faktoren Einfluss: unter anderem die Verantwortung, die sie für ihre Eltern oder Familie empfinden, die sozialen Netzwerke vor Ort, die Frage nach materiellem Besitz. Wichtig ist auch, ob sie das Land schon einmal verlassen haben und welche Erfahrungen sie dabei gemacht haben.

Ich habe drei Typen von Bleiberinnen ausgemacht. Fangen wir an mit den kritisch-positiven Bleiberinnen, die den ländlichen Raum und ihr Bleiben dort vehement vertreten, ja geradezu verteidigen. Sie sind im Landleben häufig sehr präsent, zum Beispiel als Vorständin in Vereinen oder bei öffentlichen Veranstaltungen sichtbar.

Dann gibt es die kritisch-negativen Bleiberinnen. Auch sie gehen sehr reflektiert mit der Frage von Gehen oder Bleiben um. Viele von ihnen würden tatsächlich gerne gehen – aber können das wegen eines sozialen Konflikts nicht. Ein Beispiel: Ihr Mann führt den Hof seiner Eltern weiter. Schließlich gibt es den Typus der selbstverständlichen Bleiberinnen. Für sie ist das Bleiben so selbstverständlich, dass sie gar nicht groß darüber sprechen.

Melanie Rühmling winkt in die Kamera, wünscht noch eine gute Diskussion und verabschiedet sich.

Können Sie sich in den Bleiberinnen-Typen wiederentdecken?

Corinna Köbele: Ich sehe mich als kritisch-positiv. Aber mir fehlt die Kategorie „Hinzugekommene“, die wie ich bewusst aufs Land gezogen sind. Was macht deren besonderer Blickwinkel aus? Und wie weit gelingt es ihnen, an die bestehenden Strukturen anzudocken und etwas zu verändern?

Margret Feger: Ich bezeichne mich auch immer noch als Zugezogene, obwohl ich in der DDR aufgewachsen bin, nun schon 20 Jahre in Belleben wohne – und gut integriert bin. Ich würde mich als kritisch-positiv bezeichnen, sonst wäre ich nicht mehr da. Aber es ist nicht so, dass ich schon immer unbedingt auf dem Land bleiben wollte. Ein Haus war in der Stadt einfach nicht zu bezahlen.

Würden Sie heute noch gerne in der Stadt wohnen?

Margret Feger: Nein, jetzt will ich nicht mehr wegziehen, auch nicht, wenn ich alt bin. Aber das ist das nächste Problem: Es gibt keine altengerechten Wohnungen und Pflegeeinrichtungen. Wer nicht zu Hause gepflegt wird, muss wegziehen.

Corinna Köbele: Ja, das ist ein Riesen-Thema. Auch wir als Künstlerstadt wollen uns einbringen. Ich führe erste Gespräche mit einer Landtagsabgeordneten über neue Wohnkonzepte auf dem Land.

Pünktlich um 17 Uhr ruft Julia Gabler per Videokonferenz an. Gabler ist Sozialwissenschaftlerin, forscht unter anderem zu den Themen Soziale Innovationen und empirische Geschlechterforschung. Auch sie hat sich mit den Bleibeperspektiven von Frauen auseinandergesetzt und mit „F wie Kraft – Frauen als Wirtschaftsfaktor“ in der Lausitz ein Netzwerk für Frauen gegründet. Sie konnte ebenfalls nicht kommen, wollte aber unbedingt mitdiskutieren. Nun sitzt sie in ihrem Arbeitszimmer in Görlitz, blickt in die Runde im Jagdzimmer und entdeckt ein bekanntes Gesicht. „Marika, hallo!“, sagt sie. Doch die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Görlitz ist gerade auf dem Sprung. „Ich muss leider los“, sagt Marika Vetter. „Ich wusste nicht, dass Du so spät dazu kommst.“ Julia Gabler antwortet abgehackt, die WLAN-Verbindung stockt. Wir platzieren den Laptop auf einem Barhocker in der Nähe der Tür, dort ist das Netz am stabilsten. Margret Feger, Corinna Köbele und Johanna Ludwig setzen sich in einen Stuhlkreis um den Hocker.

Wir haben Sie jetzt auf einem Barhocker platziert.

Julia Gabler: Ok, ich nehme einen Gin Tonic, bitte.

Gelächter. Die Stimmung ist gelöst.

Wir sitzen hier schon ein paar Stunden und diskutieren über Ihr Forschungsthema, Frau Gabler: Frauen & Transformation im ländlichen Raum. Wir haben über Bleibeperspektiven gesprochen und über die Bedingungen für Frauen auf dem Land. Und wir haben ein paar interessante Thesen gehört. Zum Beispiel die, dass der ländliche Raum das letzte Schutzgebiet für – ich sage es einmal vorsichtig – ältere Männer mit stark traditionell geprägten Ansichten ist.

Julia Gabler: Diese These würde ich gerne ergänzen: Der ländliche Raum eignet sich besonders gut für weibliches Engagement – wobei ich Engagement mit Erfindungsgeist und Innovationsfähigkeit beschreiben würde. Innovationsfähigkeit bedeutet ja auch immer, Probleme identifizieren und unkonventionelle Lösungsangebote entwickeln zu können. Eine große Hürde dabei ist, dass Frauen sich im ländlichen Raum gegen den Widerstand von Landräten, Bürgermeistern oder Wirtschaftsnetzwerken durchsetzen müssen. Aber: Viele Frauen empfinden das nicht nur als anstrengend, es spornt sie auch an. So wie der ländliche Raum vielleicht ein letzter Rückzugsraum für konservative Männer ist, ist er auch ein Spielplatz für innovationsfreudige Frauen.

Widerstand als Ansporn, das ist interessant.

Julia Gabler: Frauen lassen sich zwar von dem konservativ-männlichen Gegenwind beeinflussen – aber ich beobachte, dass der Zeitraum, in dem sie beeindruckt sind, immer kürzer wird. Außerdem stellen wir fest, dass die Investitionslogiken, nach denen sich Strukturentwicklung traditionell vollzieht, immer weniger Bedeutung bekommen. Stattdessen wird Strukturwandel eher als Einladung gesehen, andere Wege zu gehen und eigene Lösungsangebote zu machen.

Wenn Frauen den Wandel vorantreiben, muss man sie dann nicht gezielter unterstützen?

Julia Gabler: Viele sind der Meinung, man müsste Gelder umlenken, um gezielter innovative Projekte zu unterstützen. So einfach ist es aber nicht. Auch wenn es tatsächlich sehr aufwändig ist, Fördermittel zu beantragen, glaube ich nicht, dass ein leichterer Zugang die Lösung ist. Effektiver wäre, die Förderinstrumente anzupassen – ein Beispiel wäre die Auflage, dass die Antragsteller im ersten halben Jahr drei Partner*innen finden und von ihrer Idee überzeugen müssen, um den vollen Fördersatz zu bekommen. Aber es gibt für Frauen im ländlichen Raum eine weitere Hürde: Sie ziehen ihre Ideen im Zweifel auch ohne Förderung durch. Dadurch prekarisieren sie sich teilweise selbst. Das ist eine progressive, beeindruckende Haltung, kann aber natürlich gravierende Folgen für die Frauen und ihre Projekte haben.

Ich frage mal in die Runde: Stimmen Sie zu, dass ein einfacherer Zugang zu Fördermitteln eventuell gar nicht so förderlich ist?

Margret Feger: Ich fände es schon toll, wenn man einfacher an Fördermittel käme. Ich will gar nicht wissen, wie viele Projektideen gestorben sind, weil die Leute keinen so hohen Aufwand für die Anträge betreiben können. Aber mir ist noch wichtig: Beim Thema Förderung geht es nicht nur ums Geld, sondern auch um andere Ressourcen. Die sind oft ebenso entscheidend.

Johanna Ludwig: Genau, oft geht es um Begleitung. Leute haben Bock, etwas zu machen, scheitern aber am fehlenden Wissen und daran, dass sie keine Reflektionspartner*innen haben. Oft hakt es auch bei der Verwaltung, die ihre Anforderungen sehr hoch hängt. Da würde ich mir einen Abbau wünschen.

Zustimmendes Bejahen und Kopfnicken.

Corinna Köbele: Ich möchte noch einmal auf die Frage zurückkommen, ob Widerstand auch produktiv sein kann. Ich werde tatsächlich manchmal trotzig und denke: Ihr könnt mich alle mal, wir machen da jetzt weiter! Es gibt produktive Widerstände und Konkurrenz, ja. Ich frage mich aber auch, wann endlich der Punkt erreicht ist, an dem nach dem Gesetz der kritischen Masse der Prozess kippt – und die Widerständler*innen gar nicht anders können, als mitzumachen.

Corinna Köbele

Foto: Jörg Gläscher

Die Verbindung zu Julia Gabler bricht nun vollständig ab. Margret Feger und Corinna Köbele beginnen, sich über ihre Erfahrungen mit dem nichtkommerziellen Netzanbieter Freifunk auszutauschen, Julia Gabler möchte das Videokonferenz-Tool wechseln und schickt einen neuen Link. Eine Kellnerin schiebt den Kopf durch den Türspalt und fragt, ob sie noch etwas bringen darf. „Im Moment nur eine WLAN-Verbindung“, sagt Margret Feger. Schließlich ruft Julia Gabler vom Festnetz aus an, und wir stellen sie laut.

Frau Gabler, Sie haben vorhin in einem Nebensatz erwähnt, dass Frauen eher bereit sind, ihre Ideen unter prekären Bedingungen umzusetzen. Können Sie das erläutern?

Julia Gabler: Ich möchte unterstreichen, was Johanna gerade gesagt hat. Unterstützung kann auch in Form von Begleitung sehr hilfreich sein. Denn gerade Frauen sehen die ökonomische Belastbarkeit ihrer Vorhaben häufig als sekundär – an erster Stelle kommt für sie der Inhalt. Ich glaube, dass es ein eher weibliches Phänomen ist, erst einmal einen kreativ-aktionistischen Prozess zu starten und später andere Komponenten miteinzubeziehen. Also Fragen zu klären wie: Wann mache ich eigentlich Pausen? Gibt es Rückzugsräume, Erholung, Regeneration? Das stellen Frauen oft hintenan.

Corinna Köbele: Stimmt, Pausen gibt es nicht mehr, wenn man eine bestimmte Größe erreicht hat und eine entsprechende Projektförderung bekommt. Wir hatten vergangenes Jahr fünf Stellen – dann fiel die EU-Förderung weg. Jetzt bleibt alles an mir hängen. Es gibt viele Projekte, die letztlich an solcher Überlastung scheitern.

Julia Gabler: Ich gebe dir recht, das ist schwierig. Aber ich habe auch schon Organisationen erlebt, die förderfreie Phasen nutzen konnten, um grundsätzliche Entscheidungen für ihre Organisation zu treffen. Derzeit müssen wir leider akzeptieren, dass es im ostdeutschen ländlichen Raum an Stiftungen, privatem Kapital und ähnlichen Formen der Unterstützung fehlt. Das kann die Verwaltung nicht übernehmen und kompensieren. Deshalb halte ich es für richtig, die zivilgesellschaftliche Übernahme von Verantwortung zu unterstützen. Ich glaube, wir haben gar keine andere Chance, als Allianzen zu bauen und uns zu vernetzen.

Melanie Rühmling hat vorhin in ihrem Videobeitrag die Frage aufgeworfen, wie man solche Allianzen oder Kooperationen anlegt. Glauben Sie, Frauen tun sich darin leichter?

Corinna Köbele: Die Kommunikation läuft geschmeidiger, ja. Es geht nicht darum, dass irgendwer „sein Ding“ durchziehen will, sondern eben mehr um Kooperation.

Margret Feger: Ich mache andere Erfahrungen. Meine aktuelle Netzwerkstruktur sieht so aus: Frauen um die sechzig, Männer ab dreißig. Funktioniert fantastisch. Die jungen Männer haben Respekt vor uns und vor dem, was wir machen. Sie kommen auf uns zu und wollen unterstützen, ohne Ansprüche. Das machen die älteren Männer nicht.

Johanna Ludwig: Ich finde den Gedanken schön, Menschen miteinander in Verbindung zu bringen, die sich mit Lust um dieselbe Sache kümmern. Das Geschlecht ist dabei erst einmal egal. Reine Frauen- wie Männergruppen sind aus meiner Erfahrung aber schwierig. Außerdem sollten beide Geschlechter schauen, dass sie nicht ständig die klassischen Rollenbilder bedienen. Frauen neigen dazu, die Verwaltung zu machen. Sie übernehmen Verantwortung, sind aber nach außen nicht sichtbar.

Ein Ergebnis der Forschungsarbeit von Julia Gabler ist, dass Frauen sich ungesehen fühlen. Teilen Sie das?

Johanna Ludwig: Nein, ich fühle mich nicht ungesehen. Mir ist es tatsächlich eher unangenehm, ich wäre manchmal gerne weniger sichtbar.

Corinna Köbele: Ich erlebe oft, dass meine Arbeit von Männern nicht wahrgenommen wird. Aber wenn ich nach vorne gehen will, tue ich das auch. Ich stelle allerdings immer wieder fest, dass manche mich einfach ignorieren. Zum Glück hat unser Projekt mittlerweile eine Größe und einen Status, der es schwer macht, diese Ignoranz durchzuhalten.

Julia Gabler: Frauen treten gerne aus dem Rampenlicht mit dem Wunsch, vor allem die kollektive Anstrengung sichtbar zu machen. Sie wollen, dass sich alle gesehen und wertgeschätzt fühlen – meiner Meinung nach ein eher weiblicher Gedanke. Sehr häufig stelle ich fest, dass Frauen, selbst die Gleichstellungsbeauftragten, sich fragen, wie sie die Männer mitnehmen können. Wäre es nicht erst einmal wichtig zu formulieren, was man selbst will? Letzten Endes geht es aber vielleicht gar nicht um die Geschlechterfrage, sondern darum, wie Gestaltung in ländlichen Räumen funktioniert. Eine schablonenhafte Einteilung in „Wir sind die Veränderer“ und die anderen sind unsere „Widersacher“ bringt uns nicht weiter. Auch diejenigen, die scheinbar Widersacher sind, entwickeln Strukturen – und das endet dann in Konfrontation. Ich habe schon einige Verantwortungsträger sagen hören, ihnen werde angst und bange vor all den Gestalter*innen, die ihnen den Job streitig machten. Aber niemand will jemandem etwas wegnehmen! Eventuell hat das mit den negativen ostdeutschen Erfahrungen zu tun? Manchmal dachte ich schon, dass wir Soziolog*innen da weniger gebraucht werden als vielmehr Psychotherapeut*innen …

Johanna Ludwig: Da bin ich absolut bei dir.

Julia Gabler: Wenn man also Räume schafft, um miteinander zu sprechen und sich gegenseitig weniger als Konkurrenz sieht, wäre schon viel geholfen.

Damit verabschiedet sich Julia Gabler – und mit dem Wunsch für ausreichend Räume zur Regeneration. Kurze Pause, Fenster auf. Draußen schneit es immer stärker. Es ist Viertel vor sieben. Ob noch jemand kommt? Plötzlich stehen Franziska und Marc Mascheck in der Tür zum Jagdzimmer. Der Schnee, tut uns leid, sagen sie. Franziska Mascheck, Bundestagsabgeordnete für den Landkreis Leipzig, ist leicht angeschlagen, bestellt einen heißen Kräutertee. Bei den anderen werden Kaffee und Tee durch Limonade und Bier ersetzt. Für ein paar Minuten herrscht eine andere Atmosphäre im Raum, förmlicher. Bundestagsabgeordnetenautorität. Wir starten eine kurze Vorstellungsrunde. Alle sagen ein paar Worte über sich, dann sind Franziska und Marc Mascheck selbst an der Reihe.

Franziska Maschek: Ich bin Franziska. In meinem ersten Beruf war ich Bühnentänzerin, habe in Berlin ein Kinder- und Jugendtanztheater gegründet. Irgendwie haben wir dann vier Kinder bekommen und leben inzwischen auf einem alten Vierseithof, eine Stunde von hier. Zwischendurch habe ich ein Studium der Sozialen Arbeit angefangen, das hat mich politisiert – danach drängte es mich in den Stadtrat, um die Entscheidungen für unsere Region beeinflussen zu können. Die politische Arbeit und mein Masterstudium haben mich vor der letzten Bundestagswahl ermutigt, zu sagen: Ja, jetzt zeige ich Gesicht. Und schwupps, jetzt sitze ich für die SPD im Bundestag. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass sich auf dem Land nur wenig Menschen politisch engagieren. Ich musste mich also nicht in einer Partei hochkämpfen.

Gelächter, die Abgeordnete ist ja total nett – und kommt sofort ins Erzählen.

Franziska Mascheck: Ich bin Mitglied des Ausschusses für Wohnen, Bauen, Stadtentwicklung und Kommunales. Eigentlich gehöre ich fachlich eher ins Ressort Familie, Soziales und Jugend – oder vielleicht in den Kulturausschuss –, aber da kann ich für den ländlichen Raum nicht viel bewegen. Ich habe jetzt ein gutes Jahr Berlin hinter mir und zu ungefähr einem Drittel bis vielleicht zur Hälfte verstanden, wie der Laden läuft.

Franziska Mascheck

Foto: Jörg Gläscher

Wieder Gelächter. Franziska Mascheck scheint sich wohlzufühlen. Ihr Mann Marc macht seine Vorstellung kurz. Von ihrer Berliner Zeit über die gemeinsamen Kinder bis hin zur Sanierung des alten Hofes sei Vieles ja deckungsgleich, scherzt er. Marc Mascheck ist studierter Pantomime und Schauspieler, Theaterpädagoge und Bildungswissenschaftler.

Wir sitzen hier nun schon den ganzen Tag und sprechen über das Thema „Frauen & Transformation“. Wir würden gerne Ihren Blick darauf kennenlernen.

Franziska Mascheck: Ich bin mir nicht sicher, ob wirklich so Vieles am Geschlecht hängt. Die Sozialisation hat wahrscheinlich ein größeres Gewicht. Zum Glück bin ich nicht irgendwo im katholischen Hunsrück geboren geworden.

Margret Feger: Gibt es zwischen Ost und West nach wie vor so große Unterschiede?

Franziska Mascheck: Ich treffe häufig im Westen sozialisierte Frauen meines Alters, die ein ganz anderes Selbstwertgefühl, ein anderes Verständnis vom Wert ihrer Arbeit und ihrem Einsatz für Gesellschaft und Familie haben. Im Osten war es für Frauen selbstverständlicher, an der eigenen beruflichen Entwicklung zu arbeiten. An der Stelle freue ich mich immer, Ossi zu sein.

Wir haben heute des Öfteren gehört, dass Frauen sich vielfach unterschätzt fühlten – und denken, sie könnten ihre Projekte schneller voran bringen, wenn sie ein Mann wären. Haben Sie auch solche Erfahrungen gemacht?

Marc und Franziska Mascheck schauen sich an und überlegen, die Gelegenheit nutzt Corinna Köbele.

Corinna Köbele: Ich habe das Gefühl, dass wir zu gewichtig sind, dass wir zu viele Ideen haben. Der Stadtrat stöhnt jedes Mal, wenn ich eine Idee einbringe: boah, schon wieder die Köbele. Wir sind zu schnell, zu kreativ und wir wollen zu viel. Bei 80 Prozent Männern, die meisten über sechzig, die im Stadtrat sitzen, erleben die mich als Bedrohung.

Franziska Mascheck: Wir hatten im Dorf einen Bürgermeister, der überhaupt nicht verstanden hat, was wir mit unserem Projekt und dem Hof vorhaben. Aber ob das nicht eher an seinem Unwillen lag, sich damit auseinanderzusetzen? Wäre die Verständigung besser gelaufen, wenn ich ein Mann wäre und mit ihm ein Bier trinken gegangen wäre …?

Marc Mascheck: Es hätte bestimmt funktioniert, wenn ich das Bier mit ihm getrunken und ihm alles nochmal genau erklärt hätte. Aber jetzt haben wir sowieso einen neuen Bürgermeister.

Margret Feger: Ich setze große Hoffnung auf die jüngeren Kommunalpolitiker, die langsam nachrücken. In meinem Jahrgang mit den Männern über Politik zu sprechen – das ist, als spräche ich eine andere Sprache. Die verstehen mich nicht.

Ist das auch eine Form von Ignoranz?

Franziska Mascheck: Vielleicht ist es auch eine gewisse Hilflosigkeit, weil Bildung fehlt, auch demokratische Bildung.

Margret Feger: Ja, Bildung ist wichtig. Viele schauen nicht über die Dorfgrenzen hinaus.

Franziska Mascheck: Das ist ein schwieriges Thema. Viele Menschen, von denen ich glaube, dass sie ein seltsames Verständnis von Gesellschaft haben, besitzen einen ganz guten formalen Bildungsabschluss. Ihnen fehlt aber der Anschluss an das, was heutige Gesellschaften ausmacht.

Ist das ein spezifisches Problem auf dem Land?

Corinna Köbele: Ja!

Franziska Mascheck (schüttelt den Kopf): Vielleicht zeigt es sich hier deutlicher, weil hier mehr Menschen weggehen, sich die aktuelle Bildung aneignen und nicht wieder zurückkommen. Ich glaube aber, dass es diese Menschen in der Stadt genauso gibt.

Johanna Ludwig: Nee, das ist kein Land-Phänomen. Wenn mir das Gefühl der Selbstwirksamkeit fehlt, setzt sich eine Negativspirale in Gang – und damit geht Bildungsverlust einher. Das gilt gleichermaßen auf dem Land wie in der Stadt.

Die letzte Runde Kaffee wird angeboten. „Ich nehme noch einen, um gut nach Hause fahren zu können“, sagt Corinna Köbele. Sie hat noch zweieinhalb Stunden im Schneetreiben vor sich. Auch Franziska Maschek blickt nach draußen und sagt zu ihrem Mann: „Wir sollten nicht zu spät losfahren …“ Also Endspurt.

Aus Ihrer Sicht als Politikerin: Kleben die Bürgermeister in den Dörfern an der Macht und wollen weiter ihr konservatives Rollenverständnis ausleben?

Franziska Mascheck: Ja und Nein. Es gibt dort noch eine Generation, die das so lebt. Aber wir stehen auch vor der Herausforderung, dass es fast niemanden mehr gibt, der sich für diese Aufgaben zur Verfügung stellt. 2024 finden im gesamten ostdeutschen Raum Kommunal- und Landtagswahlen statt und wir müssen echt schauen, wer sich da überhaupt aufstellen lässt. Zumindest in meiner Welt sind es tendenziell mehr Frauen, die sagen: Stadtrat? Ja, kann ich mir vorstellen.

Ein neues Selbstbewusstsein?

Margret Feger: Ich glaube, es liegt daran, dass die Kommunen keine Macht haben. Vor allem nicht übers Geld – die Kommunalaufsicht entscheidet, wie der Haushalt auszusehen hat. Und da sagen die Männer sich: Nee, wenn wir keine Macht haben, übernehmen wir auch die Posten nicht mehr.

Franziska Mascheck: Das würde ich so nicht sagen. Die Bürgermeister – bei uns im Kreis gibt es auch Bürgermeisterinnen – haben sehr viel Gestaltungsmacht und nutzen sie auch sehr aktiv. Allerdings wird ab und an auch mal jemand aus Versehen Bürgermeister – dahinter steckt die Problematik des Nachobenbeförderns. Da sind wir wieder bei den Netzwerken – und ja, das sind Männernetzwerke. Und ja, da geht es um Status, Anerkennung und ums Pöstchenverteilen. Aber inhaltlich passiert wenig.

Wie bekommt man das Thema Wandel im ländlichen ostdeutschen Raum in die Köpfe von Stadträt*innen, Bürgermeister*innen und Bundestagsabgeordneten?

Franziska Mascheck: Ich fange mal beim Bundestag an: Das Problem ist uns bewusst. Aber die Möglichkeiten des Bundes sind in diesem Bereich begrenzt. Trotzdem gibt es eine erste Idee: Wenn Bundesinstitutionen neu entstehen oder verlagert werden können, sollen sie in den Osten – und zwar nicht in Zentren wie Leipzig oder Dresden, sondern in die mittelgroßen Städte. Ein Beispiel ist das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle – das hat nun eine Außenstelle im sächsischen Borna. Das ist groß, denn da entstehen über hundert hoch bezahlte Arbeitsplätze. In Neustrelitz sitzt die Bundesstiftung für Engagement und Ehrenamt. Das war eine ähnliche Entscheidung. Darüber hinaus – und das ist schön zu sehen – gibt es insbesondere in der jüngeren Generation Politiker*innen, die sehen, wie sich der ländliche Raum verändert. Sie haben ein Gespür dafür, was eine Gesellschaft zusammenhält, nämlich zivilgesellschaftliche Initiativen. Das muss die Grundlage sein: Verstehen, das die Lebensqualität der Menschen vor Ort nicht von einer frisch geteerten Straße abhängt.

Marc Mascheck: Meine Antwort darauf ist kurz: Wenn es gute Bürgermeister*innen gibt, halte ich es für richtig, ihnen mehr Spielraum zu geben – damit sie mit Geldern freier und weniger bürokratisch umgehen können.

Franziska Mascheck schaut ihren Mann etwas erstaunt an.

Marc Mascheck

Foto: Jörg Gläscher

Franziska Mascheck: Die Forderung nach mehr finanziellem Freiraum wird insbesondere auch von reaktionären Bürgermeistern vorgebracht.

Marc Mascheck: Okay, das kann auch nach hinten losgehen.

Franziska Mascheck: Die Zivilgesellschaft fordert oft, dass wir Förderprogramme verstetigen sollen. Jetzt ist das Demokratiefördergesetz beschlossen worden – da steht drin, dass Förderungen langfristiger laufen sollen, um bessere Planbarkeit zu ermöglichen. Aber das Wichtigste ist die Umkehrung des Brain Drains. Junge, gut ausgebildete Frauen ziehen vom Land weg. Wir müssen sie zum Wiederkommen bewegen, indem wir ihnen gut bezahlte Arbeitsplätze bieten.

Corinna Köbele: Ein neu geschaffener Arbeitsplatz zieht fünf andere nach sich – darin steckt großes Potenzial fürs Land. Ich denke, dass von politischer Seite bessere Bedingungen geschaffen werden müssen.

Franziska Mascheck: Aber man braucht für jede Neuerung Mehrheiten. Und wo konservative bis reaktionäre Kräfte bestimmend sind, wird das schwierig. Um gesellschaftlichen Wandel voranzubringen, brauchen wir zivilgesellschaftliche Gruppen mit guten Netzwerken in die Politik, die weiter Bambule machen und alle Kanäle anzapfen, die trommeln, uns die Türen eintreten und nerven. Wer sich bemerkbar macht, der wird gehört und gesehen. Dafür braucht man Kraft, das weiß ich – aber am Ende wird es sich lohnen.

Weiter Bambule machen – eine klare Aufforderung. Nach diesem Satz drücken wir die Stopp-Tasten der Aufnahmegeräte. Knappe sieben Stunden Gespräch sind auf den Bändern. Franziska und Marc Mascheck und Corinna Köbele machen sich auf den Heimweg, Margret Feger, die am längsten am Tisch saß, und Johanna Ludwig bestellen sich noch ein letztes Getränk, essen einen Teller Suppe. Feger wird in Wurzen übernachten und am nächsten Tag heimfahren, Johanna Ludwig fährt gleich nach Halle. Kathrin Lehne kommt lächelnd herein – auch für sie war es ein ungewöhnlicher und langer Tag. „Lasst bitte alles so stehen“, sagt sie. „Wir machen das schon.“ Draußen ist es mittlerweile dunkel, klar und kalt. Landluft. Schön.

Das Gespräch leiteten Bastian Henrichs und Christiane Langrock-Kögel

. Der Artikel erschien im LAND-Magazin #6, Februar 2023.

Die Interviewten waren...

Die Inhaberin des Landgasthofs Dehnitz haben wir spontan mit an den Tisch gebeten. Sie ist in Wurzen geboren und verbrachte dort ihr ganzes bisheriges Leben. Gemeinsam mit ihrem Mann hat die heute 55-Jährige 1996 den Gasthof gekauft, abgerissen, alles neu aufgebaut und 2003 wiedereröffnet. Bis 2005 arbeitete die gelernte Maschinenbauerin zudem als Konstrukteurin in Wurzen.

Eigentlich wollte die heute 41-Jährige Tischlerin werden, bekam aber in dieser Männer-Branche keinen Ausbildungsplatz. Inzwischen engagiert sich Vetter auch politisch, möchte mehr für das Gemeinwesen und ein wertschätzendes Miteinan- der tun. Sie genießt das Dorfleben in Melaune, ihre Bauprojekte – und die Tatsache, dass Berlin, Dresden und Prag gleich um die Ecke liegen.

Vor 25 Jahren zog die gebürtige Mecklenbur- gerin mit Mann und zwei Kindern von der Kreisstadt Bernburg nach Belleben, um endlich wieder einen richtigen Garten zu haben. Ihr Verein „Mühlen-Ritter“ verbindet die Menschen im Dorf – das für die 63-Jährige und ihre Familie längst zur Heimat geworden ist.

Der Sozialarbeiter und Lehrbeauftragte ist bewusst ihn seiner Heimat Grimma geblieben. Der 40-Jährige engagiert sich für die Jugend- arbeit auf dem Land. So will er jungen Menschen Perspektiven jenseits von Fußball, Feuerwehr und Heimatverein erö�nen – und die Macht rechtsradikaler Netzwerke schwächen.

Geboren in Frankfurt am Main, ist die heute 60-Jährige wegen des Jobangebotes einer Klinik nach Kalbe in Sachsen-Anhalt gezogen. Zuvor hatte sie zunächst Gemeindepädagogik, dann Psychologie studiert. Neben ihrem Projekt Künstlerstadt Kalbe, für das Köbele stellvertretend mit der Ehrennadel des Landes Sachsen-Anhalt ausgezeichnet wurde, hat sie einen Praxissitz in Bismark

Die 41-Jährige Redakteurin und Sozialunternehmerin lebt im Thüringischen Kriebitzsch, wo sie derzeit den alten Dorfkonsum renoviert. Ihr Ziel: Der "Kreativkonsum" soll eine Mischung aus Laden, Café und Raum für Workshops, Kurse und Veranstaltungen werden. In ihren Worten: "Nahversorgung für Kopf, Herz und Bauch".

Der 42-jährige Geographielehrer gründete in seiner Wahlheimat Wartenburg in Sachsen-Anhalt die "Fabelhafte Wartenburg - Kulturbastion 1813": Eine lange verlassene Schulturnhalle, der er als Ort für Kultur, Kunst und Begegnungen neues Leben einhaucht - mit tatkräftiger Unterstützung der Dorfgemeinschaft.

Sie ist Promotionsstipendiation am Institut für Soziologie und Demographie an der Universität Rostock. Ihre Dissertation "Bleiben in ländlichen Räumen" ist im Januar 2023 erschienen.

Sie hat Sozialwissenschaften in Köln, Berlin und Brüssel studiert. Seit 2009 arbeitet sie in unterschiedliochen Forschungszusammenhängen mit Blick auf Sozialen Wandel insbesondere in Ostdeutschland und forschte zu Verbleibchancen qualifizierter Frauen im ländlichen Raum. Seit 2020 ist sie Professorin am Institut für Sozialwissenschaften der Hochschule Zittau/Görlitz.

Als junge Frau wollte sie eigentlich in ihrer Heimat Berlin bleiben, landete dann aber wegen der Studienplatzwahl in Halle. Dort ist die 40-Jährige heute als Quatiersmanagerin tätig. Als neuen Lebensmittelpunkt hat sie sich gemeinsam mit Freund*innen einen alten Vierseitenhof gekauft, den sie gemeinsam renovieren.

Die gebürtige Dresdnerin wuchs in der Uckermark auf, stuiderte Ballett an der Palucca-Schule in Dresden und arbeitete lange als Tanzpädagogin in Berlin. Nach dem Umzug aufs Land engagierte sie sich zunächst als Standt- und Ortschaftsrätin und zog mit dem Slogan "Zuhören, Verstehen, Anpacken" 2021 in den Bundestag ein.

Der freischa�ende Künstler hat eine Reihe von Ausbildungen hinter sich: Er studierte Mime/ Schauspieler, dann Theaterpädagogik und später an der Fernuniversität Hagen Bildungswissenschaften. Zwischendurch arbeitete er an der Deutschen Oper Berlin, jetzt führt er all seine Kompetenzen in der Arbeit mit Jugendlichen und Kindern zusammen.