… der sächsischen und brandenburgischen Lausitz

Am 30.6.2019 lebten im Freistaat Sachsen rund 4 Millionen Personen. Nach Angaben des Sächsischen Statistischen Landesamtes wurden je zwei Millionen weibliche und männliche Personen gezählt.[1]

Schaut man in den sächsischen Landtag, so fällt sofort auf, dass eine annähernd gleiche Verteilung von Abgeordneten fehlt: 33 Frauen (27,7 %) zu 86 Männer (72,3 %). 2014 waren es 43 Frauen, die 34,1 % der Abgeordneten stellten.

Dasselbe Geschlechterverhältnis gilt für Brandenburg (49 % Frauen, 51 % Männer). In den Brandenburgischen Landtag wurden 88 Abgeordnete gewählt, nach dem Stand November 2020 sind davon 58 Männer (65,9 %) und 30 Frauen (34,1 %).

Damit ist auf der jeweiligen Landtagsebene eine deutliche Unterrepräsentation von Frauen festzustellen.

Die Selbstverpflichtung einiger Parteien zu einer Frauenquote haben im Sächsischen Landtag zu der weiblichen Beteiligung von 27,7 % geführt, so durch die Parteien die LINKE mit einem Anteil von 64,3 % und BÜNDNIS90/DIEGRÜNEN mit einem Anteil von 58,3 %. Die Sachsen-CDU führte für die Landtagswahl 2019 auf ihrer Landesliste für die ersten 20 Plätze erstmals eine Quotenregelung ein. Hinter dem Ministerpräsident Michael Kretschmer erfolgte dann (nur) bis Platz 16 ein Wechsel von Frauen und Männern. Trotzdem sind nur 22,2 % der CDU-Landtagsabgeordneten weiblich. Auch bei der SPD einigte man sich auf eine derartige Selbstverpflichtung, von den 10 Landtagsabgeordneten sind 30 % weiblich. Dies macht deutlich, dass allein die Regelung der Landeslisten nicht zum gewünschten Erfolg führt, wenn die Direktkandidaturen im Wesentlich männlich besetzt sind.

In Brandenburg wurden in der Landesliste der CDU bei 45 Personen 11 Frauen, bei der SPD, der Linken und den Grünen wurde im jeweiligen Wechsel ein Mann und eine Frau benannt. Bei der AFD war das Verhältnis der aufgestellten Personen 7 Frauen zu 29 Männern.

So wurden folgerichtig in der Presse, etwa im Spiegel, Frauen als „Große Verlierer [sic!] der Wahlen in Brandenburg und Sachsen“ betitelt.[2]

Im sächsischen Koalitionsvertrag 2019-2024 heißt es unter der Überschrift „Gleichstellungsgesetz und politische Teilhabe“ auf Seite 105:

„Gemeinsames Ziel ist außerdem die gleichmäßige Vertretung von Frauen und Männern in den Parlamenten und Räten auf Landes- und Kommunalebene. Hierzu werden wir in eine breite juristische und gesellschaftliche Debatte über mögliche verfassungskonforme Lösungen eintreten. Zur Begleitung dieser Debatte wird eine Fachkommission eingerichtet.“[3]

Dies hört sich leider nach einem völlig ergebnisoffenen Informationsaustausch der Koalitionsparteien ohne tatsächliche Umsetzungsverpflichtung an.

Debatte bedeutet aber auch, dass jede Bürgerin und jeder Bürger sich einbringen kann. Wichtig ist, Allianzen zu suchen. Der Landesfrauenrat Sachsen e. V. als Dachverband von über 40 Mitgliedsorganisationen und ca. 150.000 darin organisierten Frauen hat zu den gesetzlichen Möglichkeiten bereits im Sommer 2019 Politiker*innen befragt und steht auch weiterhin für die Umsetzung eines Paritätsgesetzes.

Im aktuellen Koalitionsvertrag des Landes Brandenburg heißt es unter der Überschrift Entwicklung ländlicher Räume (S. 259 ff) „[...] wir werden […] die eigenständige Interessenvertretung der Dorfbewegung in einem sogenannten „Parlament der Dörfer“ unterstützen. [...] Wir wollen Konzepte zur sozialen Dorfentwicklung (sogenannte Dorfentwicklungskonzepte der Zweiten Generation) verstärkt fördern und die Gründung von Dorfläden unterstützen. Zudem will die Koalition die Partizipation von Frauen in LEADER-Prozessen stärken.“[4]

In Brandenburg kämpft der Frauenpolitische Rat Land Brandenburg e. V., ein Zusammenschluss von derzeit 23 Frauenvereinigungen, damit über 300.000 Frauen repräsentierend, für die Umsetzung von Parität in Parlamenten auf allen Ebenen, so auch auf Landes- und Kommunalebene. Umgesetzt wird dies etwa in dessen Projekt „Brandenburg Paritätisch“. Seit September 2018 fanden der Frauenpolitische Rat, die Landesgleichstellungsbeauftragte, Politiker*innen verschiedener Parteien, zivilgesellschaftliche Vereine und Organisationen sowie engagierten Privatpersonen zusammen, und stellen so ein breites Bündnis für Parität in Brandenburg dar.[5]

Der Verein „Frauen aufs Podium e. V.“ mit Sitz in Potsdam hat unter Überschrift: „Programm Politik: Brandenburg – ich misch’ mich ein: Für mehr Frauen* in der Politik“ für das Land Brandenburg ein auf fünf Jahre angesetztes Programm entwickelt. Ziel ist es, den Anteil von Frauen in der Politik zu erhöhen. Das Programm läuft seit 2019, dieses Jahr mit der Überschrift: Frauengerechte Strukturen in den Parteien schaffen.[6]

Für die regionale bzw. kommunale Ebene gibt es vielerorts noch anderweitige Bestrebungen, die gleichberechtigte politische Teilhabe von Frauen zu fördern, etwa durch Frauenstammtische, Workshops etc., zum Beispiel durch die Oberlausitzer Initiative Frauen.Wahl.Lokal.

Blick in die Lausitzer Kommunalparlamente

Schaut man in die Ergebnisse der sächsischen Gemeinderatswahlen 2019, gilt: von 6.869 Sitzen werden 1.419 von Frauen belegt[7], das sind etwa 20,6 %. Frauen sind unterrepräsentiert als Bürgermeisterinnen, es gibt keine Landrätin in Sachsen. Beispielhaft die Zahlen der Stadtratswahl Bautzen 2019 mit über 32.000 Wahlberechtigten:

| CDU |

6 männlich, 2 weiblich |

| DIE LINKE |

1 männlich, 2 weiblich |

| BBBZ |

4 männlich, 1 weiblich |

| SPD |

1 männlich, 1 weiblich |

| FDP |

2 männlich, 0 weiblich |

| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |

1 männlich, 2 weiblich |

| AFD |

7 männlich, 0 weiblich |

| GESAMT |

22 männlich, 8 weiblich |

Prozentual bedeutet dies ein Verhältnis von 73,33 % zu 26,67 %.

Bei der Kommunalwahl in Niesky mit gut 8.600 Wahlberechtigten kam es zu folgendem Ergebnis:

| CDU |

4 männlich, 0 weiblich |

| Bürgerbewegung Niesky |

4 männlich, 0 weiblich |

| DIE LINKE |

2 männlich, 0 weiblich |

| SPD |

1 männlich, 0 weiblich |

| FDP |

1 männlich, 0 weiblich |

| AFD |

4 männlich, 0 weiblich |

| GESAMT |

16 männlich, 0 weiblich |

Über die Kommunalwahlen in Brandenburg berichtete die Tageszeitung Potsdamer Neueste Nachrichten am 10.4.2019: „Um einen Sitz in den 413 Gemeindevertretungen und kreisangehörigen Stadtverordnetenversammlungen bewerben sich insgesamt 14.951 Männer und Frauen (2014: 14.521). Der Frauenanteil ist mit 4.388 Bewerberinnen um drei Prozentpunkte auf 29 Prozent gestiegen.“[8]

Auch ist ein Unterschied zwischen den Geschlechterverhältnissen in großen und kleinen Städten zu beobachten: In Cottbus ist das Verhältnis 76 % männliche zu 24 % weiblichen Stadtverordneten, in Großräschen ergab sich ein Männeranteil von 87,5 % gegenüber einem Anteil von 12,5 % Frauen.

In Brandenburg sind derzeit 2 Landrätinnen tätig, parallel dazu 10 Landräte.[9]

Insgesamt wird deutlich, dass es eine auffällige Unterbeteiligung von Frauen in den Parlamenten gibt, in Brandenburg und auch in Sachsen, für den jeweilig ländlichen Bereich wird dies noch offensichtlicher.

Das ist das traurige Ergebnis nach 100 Jahren aktivem und passivem Frauenwahlrecht.

Lösung auf Landesebene über Paritätsgesetze?

Zunächst ist festzuhalten, dass die nachfolgend genannten Paritätsgesetze nur Regelungen für die Landesparlamente treffen. Die Kommunen sind demgegenüber sogenannte Körperschaften mit Selbstverwaltungsrecht. Das Recht der kommunalen Selbstverwaltung ist in Art. 28 des Grundgesetzes verankert und gewährleistet, dass alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung geregelt werden. Es ist insoweit strittig, ob über ein Landesgesetz in dieses Selbstverwaltungsrecht hinsichtlich der Erstellung von Wahllisten eingegriffen werden kann. Politisch zu diskutieren bleibt jedoch auch diese Möglichkeit.

Lichtblicke gibt es hier in den Bundesländern Brandenburg (Beschluss 31.1.2019) und Thüringen (5.7.2019), die über ein Paritätsgesetz diesem „Verfassungsbruch“ Einhalt zu gebieten versuchen. „Die mangelnde Heranziehung von Frauen zu öffentlichen Ämtern und ihre geringe Beteiligung in den Parlamenten ist doch schlicht Verfassungsbruch in Permanenz.“6, so Elisabeth Selbert, eine der vier Mütter des Grundgesetzes im Jahr 1981.

In Berlin arbeitet man an einem Koalitionsentwurf. In den anderen Bundesländern gibt es teilweise eingebrachte Gesetzesvorschläge, die abgelehnt wurden, so auch in Sachsen.

In beiden oben genannten Paritätsgesetzen wird die alternierende Besetzung der Wahllisten mit Frauen und Männern vorgegeben. Allerdings werden in diesen Gesetzen keine Regelungen für die Kommunalwahlen sowie für die Wahlkreise/Direktmandate getroffen.

In Sachsen wurde der Entwurf der Fraktion DIE LINKE vom 5. März 2019 zu einem Sächsischen Parité-Gesetz in der Landtagsplenarsitzung vom 3.7.2019 abgelehnt.

Dieser sah ein Reißverschlussverfahren von männlichen und weiblichen Personen auf den Landeslisten der Parteien vor.[10] Es wurde dabei u. a. darauf abgestellt, dass eine hochkomplexe Abwägung von Grundrechten, Wahlgrundsätzen und Parteienrechten vorzunehmen sei. Durch das eingebrachte Gesetz würde auch die Chancengleichheit kleinerer zu größeren Parteien nicht gewahrt, da diese aufgrund ihrer Mitgliederstruktur überhaupt nicht in der Lage sind, eine paritätisch besetzte Liste aufzustellen. Hervorgehoben wurde auch, dass die Entscheidungen aus Thüringen und Brandenburg abgewartet werden sollten. [11]

Dass sich etwas ändern muss, zeigt auch der bundesweite Vergleich der weiblichen Besetzung in den Landesparlamenten:[12]

|

Bundesland

|

|

Abgeordnete gesamt

|

Abgeordnete Frauen

|

Frauenanteil in Prozent

|

|

Sachsen-Anhalt

|

|

87

|

19

|

21,8

|

|

Mecklenburg-Vorpommern

|

|

71

|

17

|

23,9

|

|

Baden-Württemberg

|

|

143

|

37

|

25,9

|

|

Bayern

|

|

205

|

56

|

27,3

|

|

Nordrhein-Westfalen

|

|

199

|

55

|

27,6

|

|

Sachsen

|

|

119

|

33

|

27,7

|

|

Niedersachsen

|

|

137

|

39

|

28,5

|

|

Thüringen

|

|

90

|

28

|

31,0

|

|

Schleswig-Holstein

|

|

73

|

23

|

31,5

|

|

Brandenburg

|

|

88

|

28

|

31,8

|

|

Rheinland-Pfalz

|

|

101

|

33

|

32,7

|

|

Berlin

|

|

160

|

53

|

33,1

|

|

Saarland

|

|

51

|

17

|

33,3

|

|

Hessen

|

|

137

|

47

|

34,3

|

|

Bremen

|

|

84

|

31

|

36,9

|

|

Hamburg

|

|

123

|

54

|

43,9

|

(Stand April 2020)

Bei diesem Vergleich ist die jeweilige Struktur des einzelnen Bundeslandes zu beachten, in den Stadtstaaten wie Berlin, Hamburg und Bremen gelten andere Möglichkeiten als in Flächenstaaten. Festzuhalten bleibt, dass in keinem Bundesland Deutschlands eine paritätische Parlamentsbesetzung gegeben ist.

Sind Paritätsgesetze für Landesparlamente verfassungsrechtlich zulässig?

Ob die Gesetzesvorstöße in Brandenburg und Thüringen verfassungskonform sind, wird in allen Bundesländern heiß diskutiert, in beiden vorgenannten Bundesländern wurden Verfassungsbeschwerden auf Landesebene eingereicht.[13] Das thüringische Verfassungsgericht hob das Gesetz wegen verfassungsrechtlicher Verstöße am 15.7.2019 auf. In Brandenburg wurde am 23.10.2020 das Gesetz für die Regelung von Parität auf Landesebene vom Landesverfassungsgericht in Potsdam „gekippt“. Zudem wurde in Bayern und Rheinland-Pfalz die Unterrepräsentation von Frauen in den Parlamenten aufgrund von Verfassungsbeschwerden von den Landesverfassungsgerichten verhandelt, jeweils mit abschlägigen Begründungen. In Rheinland-Pfalz ging es vereinfacht dargestellt darum, dass nach dem Kommunalwahlgesetz (2013) auf den Wahlzetteln die Unterrepräsentation der Frauen durch Hinweis auf Geschlecht und prozentualen Anteilen deutlich zu machen war. In Bayern sollte über eine Popularklage erreicht werden, dass der Landesgesetzgeber aktiv werden und so die strukturelle Benachteiligung von Frauen in den Aufstellungsverfahren durch paritätische Wahlvorschlagsregeln beseitigen muss.

Der juristische Streit entzündet sich u. a. im Hinblick auf die Gleichheit der Wahl gemäß Art. 38 Abs. 1 GG, der Parteifreiheit gemäß Artikel 21 Abs. 1 GG und der Behauptung einer Demokratiegefährdung. Dem gegenüber ist in Art. 3 GG die Gleichberechtigung von Männern und Frauen normiert, in Absatz 2, Satz 2 zudem die Pflicht des Staates wie folgt festgelegt: „Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.“[14]

Schaut man sich in Europa um, so haben Belgien, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Kroatien, Polen, Portugal, Slowenien und Spanien jeweils Quotenregelungen getroffen, die jedoch nicht alle eine hälftige Beteiligung vorgeben, sondern auch deutlich niedrigere Frauenanteile.[15]

Es gibt in Deutschland und seinen Bundesländern verschiedene Lösungsansätze für eine verfassungskonforme Beförderung der Frauen in die Parlamente.

Neben dem Reißverschlussverfahren der Kandidat*innen auf den Wahllisten ist auch die jeweilige Direktkandidatur so zu gestalten, dass Frauen Berücksichtigung finden; etwa durch sogenannte Wahlduos oder Wahltandems.

Streitstoff besteht auch hinsichtlich der Frage, ob Verstöße sanktionslos bleiben bzw. welche Sanktionen sinnvoll und gesetzeskonform sind.

Jedenfalls ist nun das Bundesverfassungsgericht mit der Beantwortung dieser Rechtsfrage beschäftigt. Dies betrifft die Entscheidung zum Thüringischen Paritätsgesetz. Wann mit einer Entscheidung zu rechnen ist, ist offen, ebenso die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Bei diesem Prozess geht es um nichts Geringeres als eine Abwägung von verschiedenen grundgesetzlich geschützten Rechten.

Was muss sich noch ändern?

Sicherlich wird es nicht genügen, die Landeslisten paritätisch zu besetzen und für Direktkandidaturen Regelungen zu finden.

Auch für die kommunale Ebene muss über Eingriffsrechte in den Bereich der Kommunalen Selbstverwaltung über Landesgesetze diskutiert werden.

Denn es darf nicht übersehen werden, dass Abgeordnete auf Landesebene meist ihre ersten politischen Erfahrungen in Stadträten oder Kreistagen sammeln konnten, umso wichtiger also, dass Frauen in Kommunalparlamenten aktiv werden (können).

Jedoch gilt auch, dass die gesamte Struktur, das politische Miteinander in den Parteien verbessert werden muss, damit Frauen mit Freude und ohne unnötige Kraftverschwendung die Politik mit formen wollen und können.

Der Deutsche Juristinnenbund e. V. hat in seiner Stellungnahme mit der passenden Überschrift „10 Irrtümer über Parität“ darauf hingewiesen, dass die Ursachen für die mangelnde Präsenz von Frauen in der Politik insbesondere auch in fortbestehenden strukturellen Barrieren und Geschlechterstereotypen liegen. [16]

Auch der Deutsche Frauenrat hat auf die weiteren „Baustellen“ hingewiesen, so auch auf subtile Diskriminierungen wie: Frauen “[…] werden häufiger unterbrochen und ihre Redebeiträge haben weniger Gewicht. Sie werden danach gefragt, was denn Mann und Kinder zu ihrem politischen Engagement sagen“.[17]

Hinzutreten stereotype, unrichtige Behauptungen wie: „Frauen interessieren sich nicht für Politik” oder „Frauen haben kein Interesse an Machtpositionen”.

Hinderlich bleibt auch, dass Frauen 50 Prozent mehr unbezahlte Sorgearbeit übernehmen als Männer, wodurch die Arbeit im politischen Ehrenamt kaum möglich gemacht werden kann. Sitzungen am Abend, weitergehend fehlende Möglichkeit von flexibler Kinderbetreuung für die notwendige Parteiarbeit etc. wirken sich bremsend auf politisches Engagement von Frauen aus. Im ländlichen Gebiet liegt überwiegend eine männlich dominierte Parteistruktur vor, hinzu kommen noch die äußeren Umstände wie nicht zeit- und flächendeckender öffentlicher Personennahverkehr etc.

Frauen in die Parlamente!

Paritätsgesetze wirken, wie der Blick beispielhaft nach Frankreich und Spanien zeigt.

Aber auch die Wege, die Schweden und Finnland gegangen sind ohne ein Paritätsgesetz, sondern mit freiwilliger Selbstverpflichtung für alle staatlichen und kommunalen Verwaltungsinstanzen eine Quote von 40 Prozent für Frauen und Männer einzuführen, zeigen Erfolge.[18]

Am Bundesverfassungsgericht ist ein Verfahren wegen der Nichtigkeitserklärung des Thüringischen Paritätsgesetz anhängig. Von der zu erwartenden Entscheidung erhoffen sich Politik und Verbände richtungsweisende Ausführungen.

In Brandenburg und Sachsen haben durch die erhöhte politische, aber auch gesellschaftliche Wahrnehmung des Themas „Parität in den Parlamenten“ obig aufgeführte Regelungen in die jeweiligen Koalitionsverträge Einzug gefunden.

Die anhaltende öffentliche Diskussion dürfte auch zu den teilweise in den Parteien vorgenommenen Selbstverpflichtungen geführt haben, wenn diese aber leider auch nur für die Landeslisten und nicht die Direktkandidaturen galt.

Neben einer gesetzlichen Regelung müssen jedenfalls auch parallel die klischeehaften Vorstellungen, wer „Politik kann“ bekämpft und weiter die strukturellen Hemmnisse abgebaut werden. Landesweite Allianzen sollten weiter ausgebaut werden, um Frauen Gehör zu schaffen und ihre Rechte umzusetzen.

[1] https://www.statistik.sachsen.de/download/200_MI-2019/MI-151-2019.pdf letzte Sichtung 4.11.2020

[2]https://www.spiegel.de/politik/deutschland/sachsen-und-brandenburg-warum-jetzt-weniger-frauen-in-den-landtagen-sitzen-a-1285026.html letzte Sichtung 7.11.2020

[3] https://www.staatsregierung.sachsen.de/download/Koalitionsvertrag_2019-2024-2.pdf letzte Sichtung 5.11.2020

[4]https://www.brandenburg.de/media/bb1.a.3833.de/Koalitionsvertrag_Endfassung.pdf letzte Sichtung 7.11.2020

[5]https://www.brandenburg-paritaetisch.de/ueber-uns/ letzte Sichtung 5.11.2020

[6]https://frauenaufspodium.org/politik-brandenburg/ letzte Sichtung 6.11.2020

[7] https://www.wahlen.sachsen.de/gemeinderatswahlen-26-mai-2019-6925.html letzte Sichtung 5.11.2020

[8]https://www.pnn.de/brandenburg/6131-kandidaten-zahl-der-bewerber-fuer-kommunalwahl-gestiegen/24205034.html letzte Einsichtnahme 4.11.2020

[9]https://wahlen.brandenburg.de/wahlen/de/kommunalwahlen/landraetewahlen/amtszeiten-landraete/ letzte Sichtung 7.11.2020

[10] http://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=16948&dok_art=Drs&leg_per=6 letzte Sichtung 6.11.2020

[11] https://www.landtag.sachsen.de/de/aktuelles/sitzungskalender/protokoll/1408 letzte Sichtung 7.11.2020

[12] https://www.lpb-bw.de/frauenanteil-laenderparlamenten?no_cache=1&sword_list%5B0%5D=frauenanteil&sword_list%5B1%5D=landtage&cHash=b2118bcb5403d63baeb1e92356e354f9 letzte Sichtung 8.11.2020

[13] https://www.frauen-macht-politik.de/die-ersten-paritaetsgesetze/ letzte Sichtung 7.11.2020

[14] https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_3.html .

[15] https://www.bundestag.de/resource/blob/575544/d40660e40b8b07c8c0f710d97b7d73e3/wd-1-016-18-pdf-data.pdf

[16] https://www.djb.de/verein/Kom-u-AS/K5/pm19-29-I/inbezogen letzte Sichtung 5.11.2020

[17] https://www.frauenrat.de/wp-content/uploads/2019/05/Broschuere-MehrFrauenindieParlamente.pdf letzte Sichtung 7.11.2020

[18] https://www.kas.de/documents/252038/4521287/Geschlechterparit%C3%A4t+in+den+nationalen+Parlamenten+ausgew%C3%A4hlter+EU-Staaten.pdf/f42672a0-9a5d-e560-9767-19f65d23f3ce?version=1.2&t=1570186323468 letzte Sichtung 9.11.2020

Susanne Köhler...

... arbeitet in Dresden als Fachanwältin für Familien- und Arbeitsrecht. Sie ist langjährig im Deutschen Juristinnenbund e. V. aktiv und seit sechs Jahren die Vorsitzende des Landesfrauenrat Sachsen e. V..

Sie wurde 2020 von der Stadt Leipzig mit dem Louise-Otto-Peters-Preis ausgezeichnet.

Fotos:

Landesfrauenrat Sachsen e.V.

https://pixabay.com/de/photos/mikrofon-aktiv-sprechen-konferenz-704255/

https://pixabay.com/de/photos/m%C3%A4dchen-kreuzung-wahl-weg-richtung-2573111/

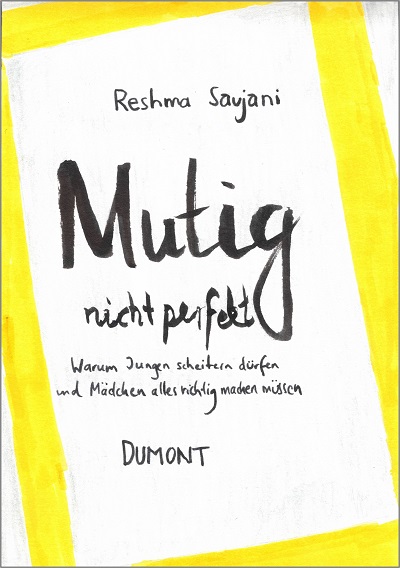

Cover des Buches

Cover des Buches

_small.jpg)