Du lebst in der Lausitz?

Du liebst die Lausitz?

Du haderst vielleicht auch manchmal mit der Lausitz?

Dann musst du am 7. Mai dabei sein!

Weil es wichtig ist, was dich bewegt.

Weil Vernetzung und Freundschaften das Leben bereichern.

Wir schaffen für euch tolle Frauen einen sicheren Raum zum Informieren, Austauschen, Plaudern und Lernen. Lasst die Sorgen einmal zu Hause oder bringt sie alle mit, wenn euch was unter den Nägeln brennt. Holt euch Inspiration, Mut oder einfach nur Zustimmung von Gleichgesinnten oder Andersdenkenden. Hört euch Geschichten an oder erzählt sie selbst. Das wird EURE Veranstaltung.

Dieser Einladung folgten am 7. Mai 2022 circa 70 Frauen ins Kulturhaus am Weinberg (KultBerg) nach Altdöbern. In diesem Bericht wollen wir euch einen Überblick über die Idee der Veranstaltung, den Verlauf, die Erkenntnisse und die Eindrücke der Teilnehmerinnen schaffen. Doch wie entstand überhaupt die Idee zu dieser Veranstaltung?

Oktober 2021 – der Frauenpolitische Rat Land Brandenburg e.V. veröffentlicht seine alljährliche Ausschreibung zur Einreichung von Veranstaltungen im Rahmen der Brandenburgischen Frauenwochen. Marie Melzer von der F wie Kraft-Redaktion und Juliane Marko vom KultBerg und treue F wie Kraftlerin dachten sich, dass das doch die ideale Gelegenheit wäre, den monatlichen Online-Stammtisch von F wie Kraft auf ein ganz neues Level zu bringen. Sofort ist auch Johanna Fischer, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Oberspreewald-Lausitz als kommunale Partnerin gefunden. Gemeinsam konzipierten sie die Veranstaltung und der Landkreis Oberspreewald-Lausitz stellte den Antrag beim Land Brandenburg. Dieser wurde bewilligt und es konnte los gehen.

Das Motto der 32. Brandenburgischen Frauenwochen „Gehen oder Bleiben?“ haben wir zum Anlass genommen, um mit Frauen aus unserer Region ins Gespräch zu kommen. In dieser mittlerweile weit vernetzten Welt mit (scheinbar) grenzenlosen Möglichkeiten und Perspektiven wird auch der Blick auf die eigene kleine Welt intensiver und es entsteht immer häufiger auch der Wunsch sich Zuhause und angekommen zu fühlen. Es führt dazu, dass viele, die nach der politischen Wende oder zum Studium weggezogen sind, zurück kommen in die Heimat. Also die Region, in der sie aufgewachsen sind und mit der sie eine Geschichte und viele emotionale Momente verbinden. Diese „Rückkehrerinnen“ bringen viele neue Erfahrungen und Ideen mit in ihre Heimat, um sie zu einem Ort zu machen, an dem sie bleiben wollen.

Und dann gibt es diejenigen, die geblieben sind und nie weg waren. Diese Frauen haben sich für die Heimat und die Lausitz entschieden. In den vergangenen Jahren haben sie die Lausitz zu dem Ort gemacht, der sie heute ist und so sind unter Ihnen viele engagierte und spannende Persönlichkeiten. Gerade in den letzten 100 Jahren hat sich die Region grundlegend gewandelt. In diesem Lausitzer Seenland, dem einstigen Lausitzer Braunkohlerevier, hat sich die Natur bereits einem großen Wandel unterzogen und auf den ersten Blick erinnert wenig an das, was hier einmal war. Doch schaut man hinter diese, an vielen Orten landschaftlich sehr schöne Fassade der Lausitz, ist zu erkennen, dass wir uns mitten im Strukturwandel befinden. Wir bewegen uns weg von der Braunkohle, hin zu einer Region, die sich in allen gesellschaftlichen Bereichen erst wieder neu definieren muss. Dieser Wandel wird die Lausitz grundlegend verändern.

Es gilt, jetzt aktiv zu werden

Das Interesse an der Veranstaltung war groß. Im Alter von 17 bis 86 Jahre sind 71 Frauen und Männer aus der Lausitz in Altdöbern vertreten gewesen und haben ihre Sicht auf die Lausitz diskutiert. Bereits einige Zeit vor Beginn der Veranstaltung waren mehr als die Hälfte der Teilnehmenden anwesend und haben die Möglichkeit genutzt, sich gegenseitig kennenzulernen und miteinander zu vernetzen. Hauptsächlich kamen die Teilnehmenden aus dem Landkreis Oberspreewald-Lausitz, aber auch aus anderen Orten Südbrandenburgs sowie Köln, Berlin, Potsdam, Görlitz und Bautzen.

Der Veranstaltungstitel hatte zuvor nicht zu viel verraten und so waren die Teilnehmenden gespannt, was sie erwarten würde. Durch das Programm führte Monika Auer, die als ehemalige Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Senftenberg für viele der Teilnehmenden bereits ein bekanntes Gesicht ist. Die Veranstaltung startete nach einer stimmungsvollen Moderation, der Vorstellung des Organisationsteams und der Begrüßung durch Manuela Dörnenburg, Landesgleichstellungsbeauftragte Brandenburg, mit einem Speed-Dating. In den ersten Gesprächen und Diskussionen zeigte sich, dass die Lausitz durchaus lebens- und liebenswert, aber auch verbesserungswürdig sei. Alle Teilnehmenden, unabhängig davon, ob sie in der Lausitz bleiben, diese verlassen oder in diese wiederkommen wollen, waren sich einig: In der Lausitz bewegt sich viel und es gilt jetzt aktiv zu werden.

In den anschließenden Gesprächsrunden wurde an vier Thementischen die Lausitz unter verschiedenen Gesichtspunkten diskutiert. Um einen Überblick über die wichtigsten Themen, die Diskussionsverläufe, Erkenntnisse und Beschlüsse zu gewinnen, wollen wir die Mitwirkenden nun am besten selbst zu Wort kommen lassen!

Lausitzer Kultur in sich wandelnden Strukturen

Claudia Arndt, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der BTU Cottbus mit dem Themenfeld Soziale Arbeit, lud die Teilnehmerinnen an ihrem Thementisch zur Diskussion über die Kultur in der Lausitz ein. Hintergrund ist ihr Forschungsthema „Kulturelle Lausitz in sich wandelnden Strukturen“ - wie begreift die Lausitz sich selbst in ihrem kulturellen Leben und Erleben und wie wird diese von außen begriffen? Worüber gesprochen wurde, fasst Claudia gern für uns zusammen.

In der ersten Gesprächsrunde thematisierten wir den Kulturbegriff. Welches Verständnis haben die Teilnehmerinnen von Kultur? Es entstand eine Sammlung der Redebeiträge in Form eines Clusters. Deutlich wurde vor Allem, dass Kultur stark mit Freizeit assoziiert wird und die Wahrnehmung von kulturellen Angeboten durch schwierige Infrastrukturen erschwert wird. Gerade in peripheren Räumen ist es besonders herausfordernd, sich für Kulturangebote zu entschließen, denn der Faktor Zeit und Erreichbarkeit spielen eine große Rolle. Kultur steigert auch die regionale Attraktivität, die im Hinblick zur Gewinnung von Rückkehrern oder neuen Personen wesentlich ist.

Die zweite Gesprächsrunde fokussierte die Herausforderungen im kulturellen Sektor in der Lausitz. Gerade die weltpolitische Lage wurde als Stolperstein für die Entstehung neuer kultureller Angebote benannt, denn wofür gebe ich persönlich nun mein Geld aus? Was priorisiere ich mehr? Lebensmittel oder eine Theater- oder Konzertkarte, auch, wenn die Menschen nach 2 Jahren Pandemie deutlich „ausgehungert“ sind und gerne sich wieder zunehmend kulturellen Angeboten widmen wollen, steigen auch hier die Preise für Tickets etc. Außerdem sind die kulturellen Bedürfnisse je nach Altersgruppe sehr unterschiedlich, vor allem in der Oberlausitz wird wahrgenommen, dass es kaum Angebote für 25-40-jährige Personen gäbe, die Niederlausitz hingegen sei die Bevölkerung beispielsweise mit der Cottbuser Kultur stärker bedient für alle Altersgruppen. Mängel bestehen vor allem im Bereich personeller Ressourcen. Der Wunsch nach mehr Bürger:innenbeteiligung wurde sehr vehement vorgebracht.

Die dritte Gesprächsrunde behandelte die Fragen: Was zeichnet die Lausitz spezifisch in einem weiten Kulturverständnis aus? Was ist das Besondere unserer Region? Die „Parallelwelt“ der Sorben mit ihren Sagen und Bräuchen, die auch Nicht-Sorben prägt, wie das Eiermalen oder die Krabatsage, oder die Essenskultur: die Lausitz is(s)t mehr als die Spreewaldgurke… Bautzner Senf, Leinöl, „Scharfes Gelb“, Plinse, schlesische Traditionsgerichte. Eine sehr breite Theaterlandschaft, wird unter Anderem sehr deutlich im urbanen Raum von Cottbus, innerhalb eines Umkreises von 1km sind in der Innenstadt (6 Spielstätten zu finden) und in den ländlichen Räumen sticht besonders das Amphitheater am ehemaligen Tagebaurand hervor. Industriekultur und Tagebaue, Renaturierungsprozesse von der Arbeiter- zur Erholungskultur (Radwegenetz, Seenlandschaft, Spreewald). Die spezielle Architektur ist geprägt von Fachwerk- und Umgebindestil. Als wichtige Dichter und Denker wurden Gundermann und Strittmatter genannt. Auch die Kontroverse um den Wolf spielte eine Rolle. Als kulturelle Highlights wurden das osteuropäische Filmfestival, der Rosengarten in Forst, der Branitzer Park, der Findlingspark Nochten, die Kulturfabrik Hoyerswerda, die Krabatmühle, das Besucherbergwerk F-60 genannt. Die Lausitzer Mundart wurde als von Offenheit und direkter Ansprache des Gegenüber geprägt beschrieben, ohne Floskeln, Sturheit und Zielstrebigkeit… „die haben harte Hände und ein hartes Herz“ (aus dem Songtext zu „Und musst du weinen“ von Gundermann).

Insgesamt ist in den Beiträgen sehr deutlich geworden, dass die Teilnehmerinnen stolz auf ihre Region sind und überzeugt davon, dass sie viel zu bieten hat, was jedoch in den Medien sichtbarer gemacht werden sollte.

Frauen.Leben.Hier

Pauline Voigt ist Kulturmanagerin aus Görlitz. Sie hat gemeinsam mit Studierenden der Hochschule Zittau/Görlitz eine Landkarte entworfen, auf der Initiativen, Projekte und Vereine von Frauen verzeichnet sind. Sie motivierte die Gästinnen an ihrem Tisch, sich gemeinsam die Karte anzuschauen und andere engagierte Frauen kennenzulernen, die in der Lausitz etwas bewirken. Die Gesprächsrunde bot außerdem Gelegenheit, sich über Netzwerkarbeit und eigene Projekte auszutauschen und sich direkt in die Karte eintragen zu lassen. Pauline fasst die Gespräche wie folgt zusammen:

Bereits beim Ankommen war die spannende Mischung der Teilnehmer:innen zu beobachten. Ältere Damen, teilweise mit ihren Enkelinnen, Gleichstellungsbeauftragte sowie anderweitig engagierte und interessierte Frauen. Aus der Lausitz stammende, in der Lausitz wohnende und Zurückgekommene. Deutlich wurde in der Publikumszusammensetzung: Frauen mit kleinen Kindern bleiben eher zuhause – es sei denn, sie können ihre Kinder gut unterbringen.

Die spannende Zusammenstellung wurde auch deutlich, als die Moderatorin den Programmpunkt des Speeddatings vorstellte. Sie selbst, als älteres Semester, habe auch Schwierigkeiten mit der Methode und dem englischen Wort – aber trotzdem sollten sich alle einen Ruck geben und es Versuchen. Im Vorfeld hatten wir dafür etwa eine halbe Stunde angesetzt, welche nahtlos in Kaffee und Kuchen überging. Und das war auch bitter nötig, denn sehr schnell kamen Gespräche in Fahrt, welche auch noch mehrere Stunden hätten weitergeführt werden können.

Ich saß mit 3 älteren Damen aus der Region Senftenberg an einem Tisch und gegenseitig fragten wir uns neugierig über unser Leben aus. Und das zurecht, denn unsere Lebenswelten sind sehr unterschiedlich. Eine Witwe, welche in ihrem früheren Leben als Apothekerin gearbeitet hat. Zwei Frauen, welche in der Braunkohle gearbeitet haben. Nach dem Ende der Braunkohle gingen sie in Frührente und haben sich jeweils neue Aktivitäten gesucht: Führungen in einem Schlosspark, Engagement in der Kirchgemeinde, Arbeit mit Kindern etc. Und daneben ich, fast 30, Kulturmanagerin aus Görlitz. Was sind unsere Hobbies, unsere Arbeit? Für welche Themen interessieren wir uns?

Für meine Gesprächsrunde hatte ich mir ein grobes Konzept gemacht und viele Gesprächsfragen vorbereitet, falls das Gespräch ins Stocken gerät. Schnell stellte sich aber heraus, dass das gar nicht nötig gewesen wäre – die Fragen und Gesprächsthemen ploppten von alleine auf.

Bereits die Vorstellungsrunde bot viel Potential. Dabei waren eine Studentin aus Halle, welche nach ihrem Abschluss wieder in die Lausitz zurück will, eine Doktorandin, welche unter anderem über das Lausitzer Revier promoviert, eine sportliche junge Frau, mit welcher wir gleich den nächsten Stammtisch vereinbarten, eine Cafébesitzerin, eine Frau, welche in ihrem Ort gerade viele Projekte startet, eine ehemalige Braunkohle-Ingenieurin, welche sich in einem Frauenverein engagiert und eine Rückkehrwillige mit dem Traum einer eigenen Weinbar.

Danach stellte ich kurz F wie Kraft und das Projekt Frauen.Leben.Hier vor. Ich berichtete, dass sich viele Frauen unsicher waren, ob sie ihre Initiative in die Karte eintragen wollen, ob ihre Initiativen dafür passend sind. Herausgearbeitet wurde der Vorschlag, das „für Frauen“ aus dem Slogan „von Frauen für Frauen“ zu streichen. Eine Begründung war: „Ich möchte auch Männer ansprechen, damit Männer unser Engagement sehen. Dass Frauen nicht nur über Waschmaschinen sprechen.“ Diese Diskussion gilt es, fortzusetzen.

Schnell kamen wir über dieses Thema auf die Arbeit eines Frauenvereins in der Nähe von Senftenberg. Dieser Verein setzt sich für die Gestaltung des dörflichen Lebens ein, z. B. durch regelmäßige Treffen, aber auch durch „zampern“ (für alle wie mich, die dieses Wort vorher noch nicht kannten: Jedes Jahr treffen sich die Frauen vor Ort zum zampern, das heißt, sie ziehen von Haus zu Haus und sammeln Spenden. Und schwupps, wieder ein Wort gelernt...). Nun steht der Verein jedoch vor einem erheblichen Nachwuchsproblem und schnell diskutierten wir über folgende Fragen: Wie können jüngere Frauen für den Frauenverein gewonnen werden? Interessieren sich junge Frauen überhaupt für diese Art von Vereinsarbeit? Und wie gelingt der Generationswechsel, ohne die älteren Damen im Verein mit neuen Herangehensweisen zu überfordern?

Aus dem Gruppengespräch entstanden schnell Einzelgespräche, welche bis zum Ende der Zeit fortgeführt wurden.

Zitate des Tages:

„Ich möchte auch Männer ansprechen, damit Männer sehen, dass Frauen nicht nur über Waschmaschinen sprechen.“

„Ich habe meinen eigenen Weg nach der Braunkohle gefunden und es dabei geschafft, meine Heimat zu behalten.“

„Wir netzwerken nicht nur, weil wir Freude daran haben, sondern weil wir etwas erreichen wollen.“

„Graue Männer, blaue Anzüge, braune Schuhe“

Toni Mertsching ist Mitglied des sächsischen Landtags aus Weißwasser. Sie lud die Teilnehmerinnen an ihrem Thementisch zur Diskussion Frauen im Strukturwandel. Sie berichtet über die Gespräche:

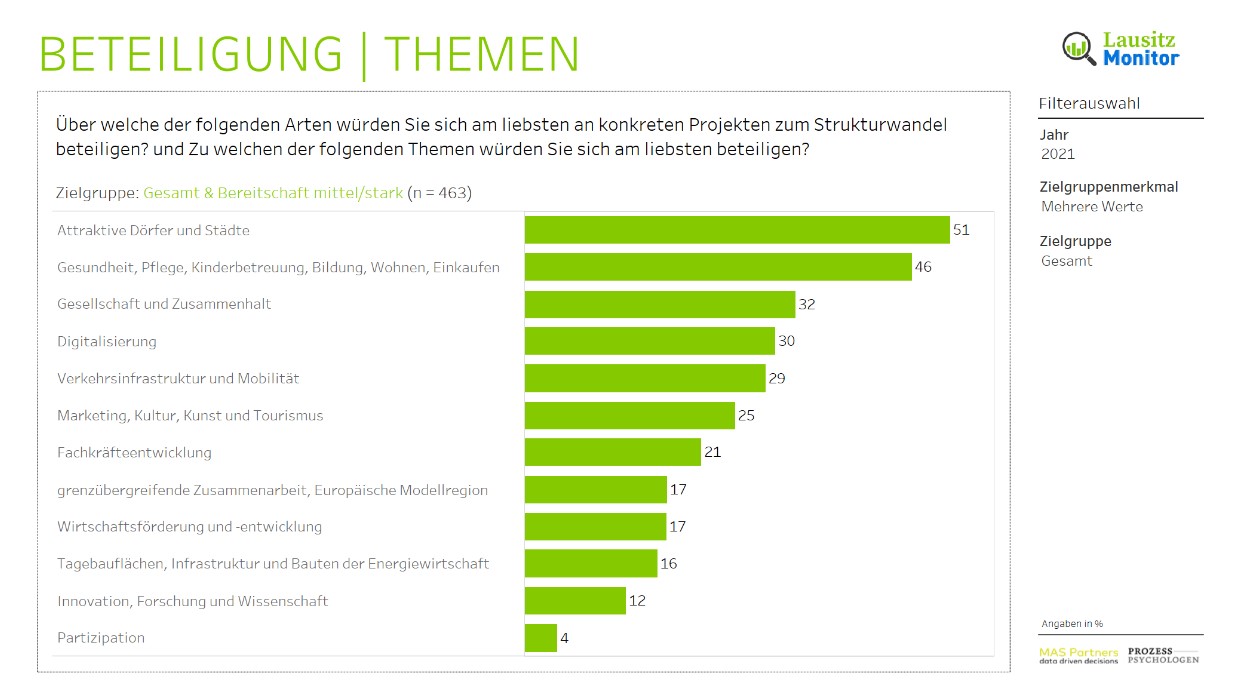

In der ersten Runde wurden die Teilnehmer:innen nach ihren Assoziationen mit dem Strukturwandel gefragt. Immerhin ist viel Geld im Spiel, aber der Ausgang offen. Manche sind jetzt schon enttäuscht und fragen sich, wer das alles wuppen soll. Die meisten sehen großes Potenzial im Strukturwandel, allerdings fragten sie sich, welche Mitwirkungsmöglichkeiten sie überhaupt hätten. Es wurde auch die Befürchtung geäußert, dass das Geld nicht dort ankommt, wo es gebraucht wird. Von den vielen Projektideen seien auch viele fraglich.

„Aus Versehen vergessen?“ – Bei der Frage nach Assoziationen zum Thema ‚Strukturwandel & Frauen‘ machten die Teilnehmer:innen unmissverständlich deutlich: Ohne Frauen kann der Strukturwandel nicht gelingen. Doch sie sind wenig sichtbar, eher die Macherinnen in der zweiten Reihe, kaum in Entscheidungsgremien vertreten. Leider gehen viele der schlauen Frauen weg und sind aber aktiver, wenn es darum geht, Veränderung zu gestalten und anzupacken. Damit seien sie ein für diesen Prozess ungenutztes Potential.

Am Ende haben wir noch Ideen gesponnen, wie Frauen und ihre Interessen und Fähigkeiten stärker Eingang in den Strukturwandelprozess finden könnten:

- Eine Kampagne rund um „Frauen.Machen.Lausitz“

- weiterhin Quoten fordern in Gremien und für Unternehmen

- Frauen aktiv für politische Ämter fördern

- Vernetzungsgruppen, Empowerment und Mentoring, um lauter zu werden

- eine Konferenz mit Frauen und den politischen Entscheidungsträgern

- Erhebung Datenlage zur Anzahl von Entscheidungsträgerinnen in der Lausitz

- gender budgeting

- Analyse: wem nutzen die Projektvorschläge – wer profitiert von den Geldern?

Auf die konkrete Frage, welche Jobs für Frauen in der Lausitz attraktiv wären, wurde vorgeschlagen, dass es für Frauen bzw. bestimmte Ausbildungen ein eigenes Jobportal bräuchte. Darüber hinaus fehlt es an den rundherum-Bedingungen: Nicht jede will sich selbstständig machen, viele lieber im Team arbeiten und das mit flexiblen Arbeitszeiten, bei einer modernen Führungskultur und Infrastruktur. Und Co-Working-Spaces mit gekoppeltem Kita-Angebot würden auch der Einen oder Anderen entgegen kommen!

Frage des Tages: „Warum wird Frauen nicht der rote Teppich ausgerollt?“

Thementisch „Wir leben gern hier, weil…“ mit Vivien Eichhorn

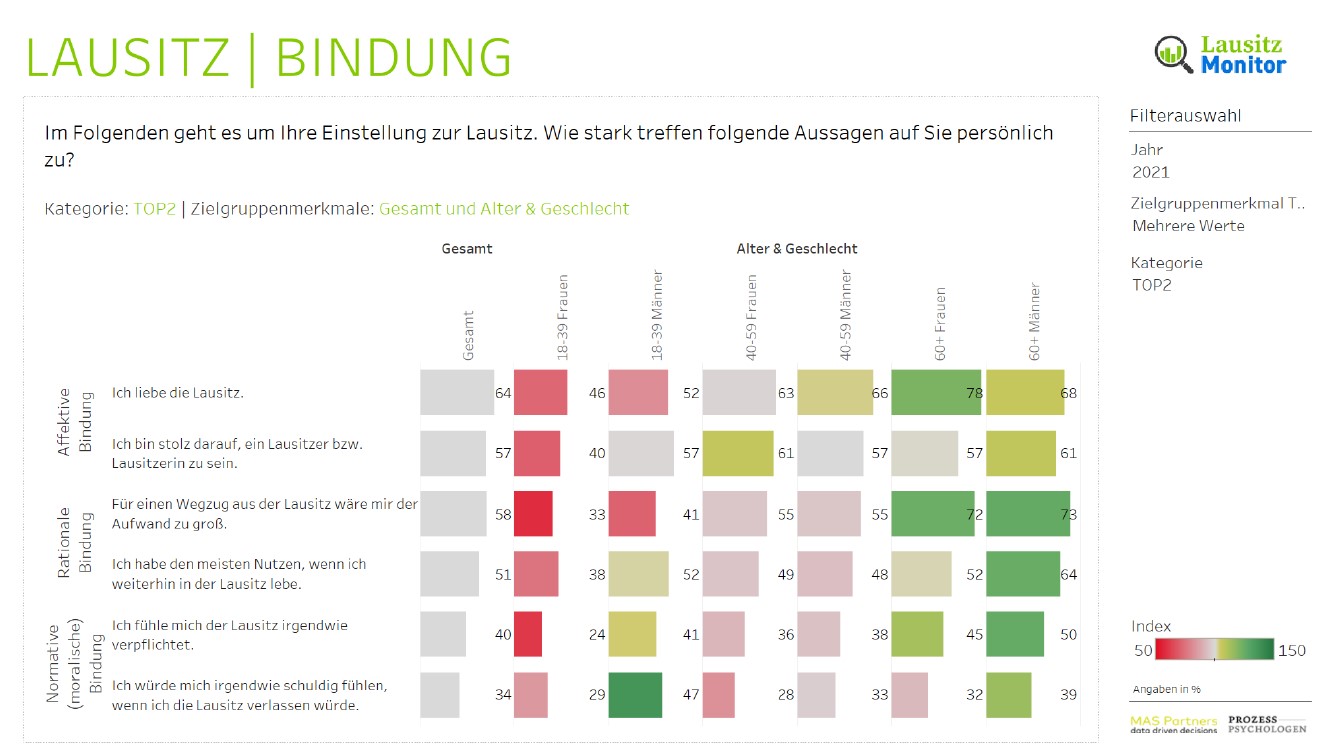

Vivien Eichhorn ist Mitarbeiterin im Verein Wertewandel - soziale Innovation und demokratische Entwicklung e.V. aus Vetschau und lebt in Lauchhammer. An ihrem Thementisch wurde über die Verbundenheit mit der Region und Wertevorstellungen diskutiert:

Viele Frauen wandern aus der Lausitz ab. Doch wir leben gern hier. Warum ist das so? Und was muss sich ändern, damit wir alle hier gut und gern leben können?

Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Cottbus, Sabine Hiekel, berichtete uns, wie sie Gleichstellungsbeauftragte geworden ist, dabei haben sexistische und Belästigungs- Erfahrungen während ihrer Ausbildung und während ihres Berufseinstiegs im technischen Bereich eine große Rolle gespielt. Sie ist Powerfrau, kämpft sich durch und lässt sich nichts sagen.

Kohleausstieg – Fluch oder Segen? Wir diskutieren mit einer älteren Frau und einigen uns darauf, dass der Kohleausstieg an sich zwar eine gute Sache ist, aber wir noch nicht bereit sind. Die Arbeitsplätze fehlen noch. Ich selbst stelle die These auf: „Diese ganzen Bergleute haben Angst vor dem Verlust ihrer Jobs. Dabei werden Fachkräfte überall gesucht. Jedoch können sich diese Leute nichts anderes vorstellen als eine Tätigkeit im Bergbau. Auch sie haben bestimmt Träume, was man noch alles tun könnte, sie trauen sich aber nicht, zu träumen.“

Viele von uns sind wegen ihren Männern hiergeblieben oder zurückgekehrt. Den Grund finden wir in der Diskussion nicht heraus, aber wir wollen weiter darüber diskutieren.

Wenn Frauen nichts fordern, bekommen sie nichts

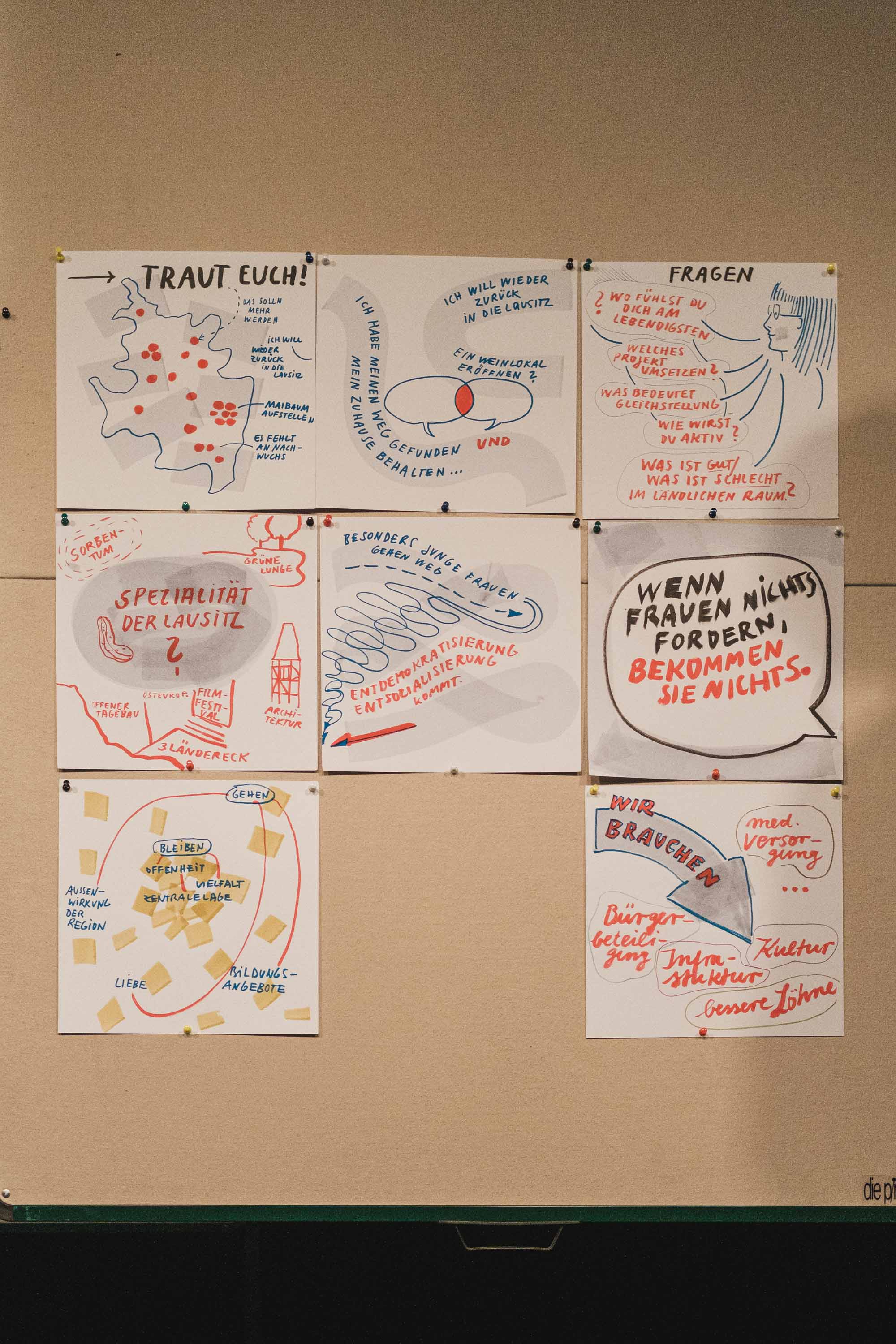

Begleitet wurden die Veranstaltung und die Gesprächsrunden von Sophia Paeslack, einer Grafic Recorderin. Diese fasste die Ergebnisse und Erkenntnisse des Tages in Grafiken zusammen. Die Grafiken geben auch im Nachgang der Veranstaltung einen Eindruck über die Themen des Tages und lassen Raum für eigene Gedanken und Interpretationen zu den Inhalten:

Wirst du gehen, bleiben oder wiederkehren?

Johanna Fischer, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Oberspreewald-Lausitz und Mitorganisatorin der Veranstaltung, fasst zusammen:

Es war eine tolle Veranstaltung mit wirklich vielen engagierten Teilnehmenden, die hier in der Region etwas bewegen und die Lausitz zu einem Ort des Wiederkommens und des Bleibens gestalten wollen. Wir haben Herausforderungen, aber auch spannende Ideen und Projekte diskutiert und haben einen weiteren Beitrag dafür geleistet, ein Netzwerk für Frauen in der Lausitz entstehen zu lassen. Ich bin mir sicher - wir alle haben aus den Erkenntnissen der Veranstaltung viel für uns selbst aber vor allem auch viel für die Lausitz mitgenommen. Die Veranstaltung hat mir Vorfreude darauf bereitet, wie sich die Lausitz in den nächsten Jahren auch im Bereich Gleichstellung entwickeln kann.

Ein Schiff, das uns alle voran bringt

Juliane Marko, unsere Gastgeberin, brachte sich ebenfalls rege in die Diskussionen ein:

Im Kopf bleibt mir insbesondere ein Gespräch an Vivien’s Tisch: Wie schon oft festgestellt, haben viele geäußerte Bedenken oder Gegenwehr gegenüber Veränderungen meist etwas mit den Menschen selbst, ihren persönlichen, völlig unabhängigen erlernten oder auch geerbten Ängsten zu tun.

So auch das Thema Strukturwandel – Kohleausstieg – Jobs gefährdet – wieder abgehängt wie zur Wende schon einmal. Das Alter der Damen zeugte zwar vom direkten Miterleben der deutschen Einheit und damit den Thema Treuhand und der hohen Arbeitslosigkeit, gerade hier im ländlichen Brandenburg muss das ja enorm zugeschlagen haben. Wenn man etwas bohrt, spürt man aber, dass mit Ausstiegsgegner meist keine Umweltsünder oder Kohlefans korrelieren, sondern alte Erfahrungen durch solche Umbrüche in Erinnerung kommen. Und diesen Schmerz haben viele noch nicht überwunden. Denn mit einem Mal ist nicht der Kohleausstieg das Problem sondern angeblich die Geschwindigkeit.

Ich empfand von keiner Besucher:in ein Befremden oder starke Zurückhaltung, alle kamen wie gedacht in tolle, ausgewogene Gespräche. Insgesamt eine toll geplante und umgesetzte Veranstaltung mit einem hoch motiviertem aber dennoch entspannten Team – mehr davon! Es war großartig die vielen digitalen Gesichter endlich live sehen zu können und alle Sympathien haben sich bestätigt oder sogar noch vergrößert. Was wär das geil, wenn wir alle näher zusammen lebten.

Ich empfinde ein starkes Netzwerkgefühl im Nachhinein, noch mehr als vor dem Treffen und eine große Motivation unsere Ideen, Werte und Gedanken für eine bessere Gesellschaft voranzutreiben: Wir als Anker im Norden des Netzwerkgebietes. Und das ist ein sehr schönes Symbol, wenn ich darüber nachdenke, noch lieber würden wir aus dem Anker ein Schiff machen, das uns alle voran bringt.

Jetzt gemeinsam dran bleiben

Mitorganisatorin Marie Melzer resümiert für sich:

Die meisten Teilnehmerinnen waren Frauen aus der Umgebung. Die jüngeren Teilnehmerinnen sind zumeist durch die F wie Kraft – Aktivitäten darauf aufmerksam geworden, die älteren auf Einladung des Landkreises Oberspreewald-Lausitz. Es herrschte von Anfang an eine lockere Stimmung, obwohl die meisten wohl noch nicht genau wussten, was sie erwartet. Frau Auer hat großartig moderiert, sie hat eine tolle Bühnenpräsenz und Ausstrahlung und hat die „modernen“ Inhalte (Speed-Dating, Graphic Recording) sehr gut für das ältere Publikum übersetzt. Das Kennenlernen (Speed-Dating) hat super funktioniert: Die Gruppe hat sich sehr gut durchmischt und an jedem Tisch mit älteren Frauen saß mindestens eine junge Frau. Während der ganzen Veranstaltung wurde von mehreren Teilnehmenden fleißig auf den sozialen Medien gepostet, auch dort erhielten unsere Inhalte großen Zuspruch.

Während der Gesprächsrunden und auch während der Pausen sind sehr viele neue Kontakte entstanden, zum Beispiel:

- Die Berliner Ärztin, die gern in ihre Heimat zurückkehren und an einer nachhaltigen Transformation des Cottbuser Klinikums mitwirken möchte, mit der Pressereferentin des Klinikums

- Einer potenziellen Rückkehrerin, die gern eine eigene Bar eröffnen möchte, und einer Vertreterin der Industrie- und Handelskammer

- Einer leidenschaftlichen Gleitschirmfliegerin mit potenziellen neuen Gefährtinnen

- Einer Gitarrenlehrerin und einer Musikerin, die musikalischen Nachwuchs in ihrer Stadt sucht

- Wissenschaftlerinnen, die zum Thema Transformation in Kohleausstiegsgebieten forschen und engagierten Frauen, die gern ihre Expertise dazu einbringen

Das sind nur die, die ich live mitbekommen habe, es gab noch zahlreiche mehr. Es haben sich außerdem sehr viele Bedarfe und Diskussionsthemen ergeben, an denen wir gemeinsam dranbleiben müssen und die in die Politik einfließen müssen. Wir als Veranstalterinnen waren mit dem hohen Zuspruch und den sehr guten Rückmeldungen sehr zufrieden.

Wie geht es nun weiter?

Fakt ist: Wir müssen uns weiterhin gemeinsam in die Gestaltung unserer Region einbringen. Eine nächste Gelegenheit dazu ist die Konferenz zum Thema Gleichstellung im Strukturwandel am 16. September 2022. F wie Kraft begleitet das Bündnis der Lausitzer Gleichstellungsbeauftragten seit seiner Entstehung im Januar 2020 und hat sie beim Verfassen des Positionspapiers der Kommunalen Gleichstellungsbeauftragten der Lausitz für einen geschlechtergerechten Strukturwandel unterstützt. Nun wollen wir gemeinsam die nächsten Schritte gehen und alle Lausitzer:innen sind dazu herzlich eingeladen. Die Einladung wird zeitnah veröffentlicht.

Quellen:

- Pressemitteilung des Landkreises Oberspreewald-Lausitz vom 17. 05. 2022: https://www.osl-online.de/news/1/733840/nachrichten/%E2%80%9Ewir-lieben-die-lausitz,-weil%E2%80%A6%E2%80%9C-%E2%80%93-wie-frauen-die-lausitz-erleben-und-gestalten.html

- Positionspapier der Kommunalen Gleichstellungsbeauftragten der Lausitz: https://fwiekraft.de/images/Projekt/20210607Positionspapier.pdf

Graphic Recording:

- Sophia Paeslack: https://www.sjup-design.de/

Fotos:

- Tine Jurtz: https://www.tinejurtz.de/