Jadwiga Mahling, 36 Jahre alt, verheiratet und Mutter von zwei Kindern ist Sorbin, Theologin und Pfarrerin im Schleifer Kirchspiel, zu dem eine Kirche und acht Dörfer – Schleife, Rohne, Mulkwitz, Mühlrose, Trebendorf, Halbendorf, Groß Düben und Lieskau – aus drei Kommunen in Sachsen und Brandenburg gehören.

Liebe Frau Mahling, was hat Sie dazu bewegt, Pfarrerin zu werden und wie sind Sie eigentlich nach Schleife gekommen?

Ich komme selbst aus der Lausitz, aus der Bautzener Ecke, aus einer Pfarrersfamilie in der 6.-7. Generation. Mein Vater ist Pfarrer. Kirche und Glaube haben bei uns immer eine Rolle gespielt. Der Weg, selbst Theologie zu studieren, das ist ein eigener Weg. Ein junger Pfarrer und Einsätze mit der jungen Gemeinde in einem Kinderheim in Rumänien haben mich geprägt. Nach der Schule war ich ein Jahr in Spanien und habe mich dort entschieden, Theologie zu studieren. Noch in der Schule hatte ich den Religionsunterricht abgewählt, weil er einfach nicht gut war. Physik hatte ich als Leistungskurs, weshalb ich mir hätte vorstellen können, Physik zu studieren. Trotzdem entschied ich mich für die Metaphysik, also für ein Theologiestudium in Greifswald, Tübingen, Heidelberg, Beirut (an der Near East School of Theology) und in Leipzig. Im Jahr 2011 habe ich mein 1. Kirchliches Examen abgelegt und mich aus persönlichen Gründen gegen eine wissenschaftliche Laufbahn entschieden. Ich ging ins Vikariat in Machern bei Leipzig. Nach meinem zweiten kirchlichen Examen habe ich erfahren, dass im Kirchspiel Schleife seit längerer Zeit eine Pfarrstelle ausgeschrieben war. Das hat mich aus verschiedenen Gründen gereizt. Einmal das Sorbische, wobei der Schleifer Dialekt besonders ist. Ich kannte diese Region von Kindheitstagen. Mir gefiel die sorbische Heideregion und natürlich ging es mir auch um die ganze Braunkohlenproblematik, weil ich mich seit meiner Jugend für Umweltprobleme und die Geschichten dazu interessiere. Andere Faktoren, wie die Schule vor Ort waren dann ausschlaggebend dafür, dass ich mich nach Schleife beworben habe. Normalerweise darf man sich seine erste Stelle nicht aussuchen, man wird zugeteilt. Aber wenn man ins Ländliche will, dann kann man sich die Stelle auch aussuchen.

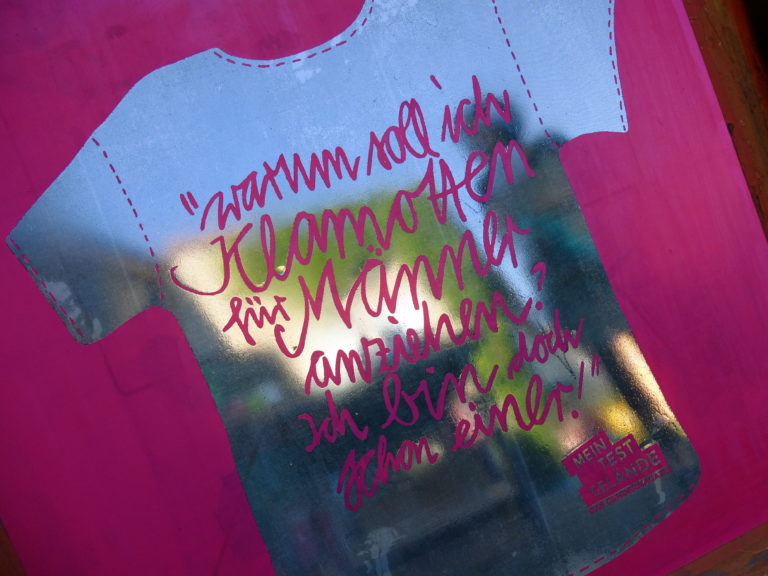

Auch wenn es schon einige Pfarrerinnen gibt, ist dieser Beruf eher von Männern dominiert. Ist es eine Herausforderung für Sie, Pfarrerin zu sein und als Frau eine gewisse Autorität zu haben?

Hier in der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz ist alles Richtung Berlin orientiert und dadurch ist es viel einfacher und offener. Vor mir war schon einmal eine Pfarrerin hier in Schleife tätig und ich glaube, dass das wichtig war. Sie war nur 5 Jahre im Amt, aber sie hat vieles für mich geöffnet. Es ist wahrscheinlich schwer, wenn zum ersten Mal eine Pfarrerin kommt. Ansonsten muss ich sagen, dass es in unserer Landeskirche seit über 50 Jahren normal ist, dass Frauen ordiniert werden. Die Menschen kennen andere Pfarrerinnen und das Rollenbild verändert sich auch im Pfarrberuf. Derzeit studieren mehr Frauen Theologie als Männer und die Prognose ist, dass der Pfarrerberuf eher zum Frauenberuf wird. Man hat trotzdem immer wieder auch mit Klischees und Vorurteilen zu tun, wobei ich es bei uns im Kirchenkreis in der Landeskirche nicht so stark erlebe. Es ist manchmal schwierig für ältere Gemeindeglieder, die einfach in ihrer Kindheit und Jugend stark von einem alten Pfarrerbild geprägt wurden. Natürlich müssen sich die Gemeindeglieder an eine junge Pfarrerin und auch an eine junge Familie gewöhnen. Das nehme ich ihnen nicht übel. Selbst sagen sie, dass sie hier noch nie eine junge Pfarrfamilie hatten, wo die Frau die Pfarrerin ist.

Wie groß ist Ihre Kirchgemeinde und wie sind die Proportionen zwischen Christ*innen und Nichtchrist*innen?

Die Kirchengemeinde Schleife hat insgesamt ungefähr 1500 Gemeindeglieder in acht Dörfern, aber nur eine Kirche. Die Menschen sind schon seit Jahrhunderten daran gewöhnt, in diese Kirche zu fahren. Im Schleifer Kirchspiel sind etwa 20 bis 25% der Bewohner Kirchenmitglieder. Es wird Wert auf Tradition gelegt, die Kirche steht selbstverständlich im Mittelpunkt des Dorfes und wird als Partner akzeptiert.

Sind alle Gemeindemitglieder Sorben?

Da kommen wir zur Frage, wer ist ein Sorbe, eine Sorbin? Ich würde sagen, 80% haben einen sorbischen Hintergrund. Das fällt bei den Familiennamen auf, die sehr traditionell sind, wie Nagorka, Krautz, Nowak, Gnilica, Sprejz etc. Nach dem zweiten Weltkrieg wurde in den meisten Familien die sorbische Sprache abgelegt.

Das ist eine langfristige Entwicklung: Zum einen war es die Repressalienpolitik den Sorben gegenüber in preußischen und natürlich besonders in nationalsozialistischen Zeiten: Sorbische Pfarrer und Lehrer wurden aus den Orten ausgewiesen, um dann die Germanisierung voranzubringen. Auch hier im Schleifer Kirchspiel wurde der sorbischsprachige Pfarrer Gottfried Rösler im Jahr 1938 ausgewiesen.

Wie war dann die Situation nach 1945?

Nach dem Zweiten Weltkrieg galt dann nicht mehr das Ideal, das Jahrhunderte geprägt hat: die fest im Sorbischen und im Glauben verankerte bäuerlich-forstwirtschaftliche Kultur. Das neue Ideal war der sozialistische Arbeiter, der im Tagebau arbeitet und selbstverständlich Deutsch spricht und keine Tracht trägt. Die Sprache wurde erneut abgelegt und in den meisten Fällen auch die Tracht. Die 80-90-Jährigen sind alle noch muttersprachlich aufgewachsen, beherrschen die Sprache auch. Die 60-70-Jährigen verstehen es, weil sie es von ihren Großeltern gelernt und gehört haben. Die jüngere Generation, die in der DDR aufgewachsen ist, versteht sicherlich einzelne Worte, aber das Niveau ist rudimentär. Es betrifft vor allem die Nieder- und Mittellausitz, weil dort die Braunkohlevorkommen sind. Insgesamt wurden 130 Dörfer durch die Jahrzehnte devastiert. Wenn Leute in die Städte ziehen, in Wohnblocks nach Weißwasser und Hoyerswerda, werden sie entwurzelt, sie verlieren ihre Sprache und Kultur. Besonders in der Mittel- und Niederlausitz ist die sprachliche Situation prekär. Sprachlich besser gestellt sind die Gegend um Bautzen herum und die der katholischen Dörfer. Nichtsdestotrotz muss man sagen, auch dort verringert sich die Zahl der muttersprachlichen Menschen bis heute. Für mich sind Sprache, Kultur, Traditionen und Bräuche identitätsstiftend. Ab wann ist man Sorbe oder Sorbin? Ich glaube, einige würden hier im Schleifer Kirchspiel sagen: „Wir sind Sorben, wir sprechen die Sprache nicht, aber an Festtagen tragen wir die Tracht“.

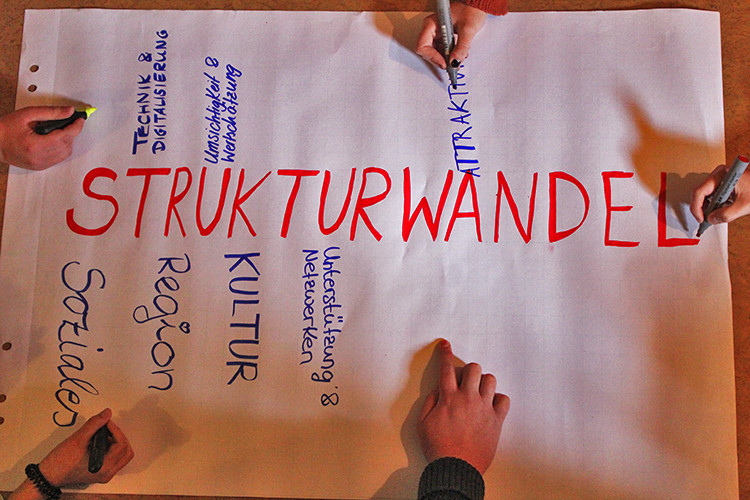

Eine Gesellschaft lebt permanent im Strukturwandel, besonders hier in der Lausitz.

Kommen wir jetzt auch zum Thema, das Sie schon erwähnt hatten und das in aller Munde ist: der Strukturwandel. In der Gemeinde Schleife befindet sich das letzte Dorf im Osten Deutschlands, das abgebaggert werden soll. Wie ist die Atmosphäre in Ihrer Gemeinde? Wie erlebt Ihre Gemeinde den Strukturwandel?

Ich finde dieses Wort Strukturwandel sehr problematisch, weil wir immer in einem Wandel der Strukturen leben: Der Wandel der Strukturen nach dem Zweiten Weltkrieg, dann als die Bauern in die LPG gezwungen wurden, die Wende 89/90, danach die Massenentlassungen und so weiter… das ist ein massiver Wandel der Strukturen. Eine Gesellschaft lebt permanent im Strukturwandel, besonders in der Lausitz.

Nichtsdestotrotz sind wir derzeit hier besonders davon betroffen: das Schleifer Kirchspiel oder Teile davon, wie Rohne, Mulkwitz oder Mühlrose waren schon zu DDR-Zeiten als Bergbauvorranggebiet gelistet. Es durfte nicht mehr gebaut werden, da eine Umsiedlung schon geplant war. Deshalb sind die Ortskerne dieser Dörfer auch so historisch und so charakteristisch, weil die ganzen alten Höfe erhalten blieben. In den 90er Jahren folgte ein großes Aufblühen durch den Neubau und die Renovierung der Häuser, weil der neue Braunkohleplan keine Devastierung der Dörfer mehr vorsah: „ihr könnt bauen, ihr werdet nicht umgesiedelt“.

Wann hat sich das geändert? Aktuell soll Mühlrose umgesiedelt werden.

Ja, das änderte sich radikal im Jahr 2006: Im neuen Revierkonzept stand, dass die Orte Rohne, Mulkwitz, Mühlrose und Schleife südlich der Bahn und Klein-Trebendorf devastiert und abgebaggert werden sollten. Das hätte für das Schleifer Kirchspiel die Umsiedlung von 1700 Menschen und die Umsetzung von drei Friedhöfen bedeutet. Mit dieser Aussage ist sofort der Grundstückswert gefallen, denn wer zieht noch in ein Dorf, das umgesiedelt werden soll? Die Menschen haben dann 10 Jahre lang die Umsiedlung geplant. Anfang des Jahres 2015 sagte dann der Eigentümer, des schwedischen Staatskonzerns Vattenfall: „Wir verkaufen unsere Braunkohlesparte, wir wollen in die Richtung erneuerbare Energien, Braunkohle ist schwierig für uns“. Dann erfolgte der Verkauf an EPH, einem tschechisch-multinationalen Konsortium mit undurchsichtigen Strukturen. 2017 gab der neue Besitzer ein neues Revierkonzept bekannt: die Orte Schleife südlich der Bahn, Rohne, Mulkwitz und auch Klein Trebendorf werden nicht in Anspruch genommen, dafür aber eventuell der Ort Mühlrose. Nach den vergangenen 10 Jahren Investitionsstopp, die Menschen hatten sich innerlich von ihren Häusern schon verabschiedet, wieder eine Wendung: „Ihr könnt bleiben!“.

Wie kommen die Menschen vor Ort mit diesem ununterbrochenen Hin und Her klar? Gibt es Hoffnung?

Die Menschen in den Orten, die bleiben, schöpfen wieder Hoffnung, sie haben sich in ihrem strukturellen Denken wieder gewandelt, weil sie in ihren Häusern bleiben werden. Sie müssen nun neu beginnen, sich mit ihrem Ort zu identifizieren. Das ist für mich Strukturwandel! Der Ort Mühlrose ist wahrscheinlich das letzte Dorf in Ostdeutschland, was noch zur Umsiedlung freigegeben werden soll. Derzeit handelt es sich bei dem Umzug um eine freiwillige vorzeitige Umsiedlung. Erst in einigen Jahren, wenn der Braunkohleplan genehmigt werden sollte, kann die Umsiedlung auch bergrechtlich durchgesetzt werden. Doch ob der umgeschriebene Braunkohleplan noch genehmigt wird, steht in den Sternen.

Was ich derzeit in Mühlrose erlebe, ist das Ende eines historischen Ortes. Er zerfällt – durch Streit, aber auch durch Wegzug. Die Häuser und die Höfe, auch die historischen unter ihnen, werden abgerissen. Nur einige Wenige werden bleiben.

Die Situation, in der wir hier im Schleifer Kirchspiel leben, bedeutet eine große Ungleichzeitigkeit. Einige Menschen bleiben in ihren Häusern, bauen gar neue Häuser, investieren in die Zukunft, gründen Familien. Andere sind im Zwiespalt: „Bleibe ich oder ziehe ich um“? Die Menschen haben aber erkannt, dass die ganze Geschichte mit der Kohle eine endliche ist! Früher war immer der Kohlekonzern da: er investierte sehr viel ins Vereinsleben, eine neue Schule und Feuerwehren wurden gebaut. Vor meiner Zeit wurde sogar die Kirche vom Bergbauunternehmen saniert.

In diese Dörfer sind unheimlich viele Gelder geflossen und das verändert sich derzeit in der Haltung der Menschen, es ist nicht mehr alles nur vom Bergbauunternehmen abhängig zu machen. Die Leute entwickeln wieder mehr Eigeninitiative, eigene Ideen. In Rohne soll beispielweise eine Kulturscheune entstehen, die Bushaltestelle ist als Lesehaltestelle ausgebaut und so weiter.

Und darüber freue ich mich! Ich sehe dem Ganzen sehr positiv entgegen. Die Menschen identifizieren sich wieder mehr mit ihrer Heimat, mit dem, was ihre Dörfer wertvoll macht.

In meinen Predigten thematisiere ich fast nie die Braunkohleproblematik. Ich predige biblische Geschichten und diese sprechen für sich.

Man stellt sich irgendwann die Frage, wo will ich leben, was will ich eigentlich und welche Möglichkeiten habe ich?

Ja! Ein Strukturwandel, wie der jetzige, kann nur funktionieren, wenn die Menschen Initiativen und Ideen entwickeln. Mit viel Geld von oben funktioniert das nicht allein. Diese Dörfer haben erlebt, was viel Geld bedeutet: Streit, Neid und eine Lähmung der Eigeninitiative. Genau das ist hier in den letzten Jahren passiert. Es wurde nur erwartet, dass das Bergbauunternehmen bezahlt und fertig. Geld behindert, aus meiner Perspektive, auch den Wandel der Strukturen und ein großer Geldregen wird das Denken der Menschen nicht verändern. Wir sehen das gerade in Trebendorf. Dort wurde ein großer Sportpark errichtet und derzeit ermittelt das Landeskriminalamt Sachsen wegen Unterschlagung. Das zerreißt einen kleinen Ort, weil es Begehrlichkeiten gibt: die eine Familie war dort beteiligt, die andere Familie war anderswo beteiligt… jetzt gibt es Hausdurchsuchungen in Trebendorf. Und deshalb ist ein Strukturwandel schwierig, bei dem nur Wirtschaftsförderung und Infrastruktur im Fokus stehen. Werden dagegen Kultur und alternative Schulen gefördert, kommen vielleicht auch Familien her, die ihr Kind lieber in eine freie Schule schicken. Sie überlegen sich dann, ob sie aus dem großstädtischen Raum vielleicht doch ins ländliche Gebiet ziehen.

Wie muss man sich diese Konflikte zwischen den Menschen in ihrer Gemeinde vorstellen? Sie haben dann beide Seiten vor sich … müssen Sie manchmal zwischen verschiedenen Parteien schlichten?

Viele denken, man redet viel als Pfarrerin oder man muss viel reden. Die Hauptaufgabe für mich als Pfarrerin ist aber, zuzuhören. Ich bin für die Menschen da und das ist auch die Stärke der Kirche und des Glaubens. Egal, welcher Partei sie angehören oder wie sie zur Braunkohleproblematik stehen: Wir feiern gemeinsam Gottesdienst! Und das ist das Besondere und was ich sehr schön finde: Die Menschen kommen trotz allem in die Kirche, in den Gottesdienst, und finden Halt.

In meinen Predigten thematisiere ich fast nie die Braunkohleproblematik. Ich predige biblische Geschichten und diese sprechen für sich.

Und nach der Predigt kommen sie manchmal zu Ihnen und sagen…?

„Es hat gepasst!“ Das sehe ich als zentrale und absolut wichtige Aufgabe in unserem Kirchspiel, weil diese acht Dörfer in drei Kommunen aufgeteilt sind und weil sie durch das Kirchliche zusammengehalten werden. Deshalb heißt es auch, „Acht Dörfer – ein Kirchspiel“. Die Frage ist immer, wie kann man diesen Zusammenhalt schaffen, denn man braucht hier auf dem Dorf keinen philosophischen Lesekreis zu gründen. Es wäre schön, aber es funktioniert vielleicht nicht so.

Ich habe erkannt, dass für die Menschen zum Beispiel die Feuerwehr sehr wichtig ist und deshalb habe ich begonnen, Feuerwehrgottesdienste zu machen, wo alle acht Feuerwehren aus allen acht Dörfern einziehen und wir feiern zusammen ihren Einsatz. Sie sind für alles immer da, die Feuerwehren sind für die Organisation von Dorffesten da, sie löschen die Waldbrände, die wir hier in der Region häufiger haben, sie sind bei Unfällen da usw. Sie sind die erste Einsatztruppe der Dörfer. Das auch zu sehen, zu würdigen und wertzuschätzen, das finde ich wichtig.

Es sind verbindende Maßnahmen, wo es nicht darum geht, „Ihr seid die Kommune“, „wir sind die Kommune“, „ihr habt so viel Geld bekommen“, „wir haben so viel Geld bekommen“ oder „wir haben gar nichts bekommen“… Das steht nicht im Mittelpunkt. Was verbindet uns eigentlich? Jedes Dorf hat eine Feuerwehr und das verbindet uns. Das Grundproblem liegt darin, dass sich oft die Menschen nicht gesehen und wertgeschätzt fühlen. Wertschätzung! Dass man die Menschen, in dem was sie sind, mit ihren Problemen, aber auch mit ihren schönen Seiten sieht. Dass wir die christliche Botschaft, „du bist geliebt, du bist gewollt so wie du bist, Gott sieht dich, Gott segnet dich“, weitervermitteln. Und das ist positiv, das ist positive Energie, das ist eine Hoffnungsbotschaft!

Diese Region, die also wirklich blutet und so verwundet ist, auch für diese Region gibt es eine Zukunft! Und an der Stelle bin ich mir sehr gewiss: Da trägt mich mein Glauben durch. Und diese Hoffnung will ich hier den Menschen vermitteln, vor Ort!

Sînziana Schönfelder…

… stieß im Sommer 2017 sie zu dem Projekt „Geschlechtersensible Willkommenskultur im Landkreis Görlitz“ und entwickelte Formate zur Berücksichtigung von Frauen mit besonderem Blick auf Landwirtinnen im Landkreis Görlitz. Hieraus entstand der Film Land leben. Land lieben, den sie gemeinsam mit René Beder produzierte. Neben ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit am IHI Zittau – TU Dresden, erforscht sie am TRAWOS-Institut der Hochschule Zittau-Görlitz Religionssensible Integrationskultur in Ostsachsen – und bleibt F wie Kraft als Autorin von Portraits erhalten.

Fotos: Tine Jurtz, https://fototine.de/