Viele Frauen, die angefragt werden, sich für eine machtvolle Position – egal ob im hauptamtlichen oder ehrenamtlichen Bereich – zur Verfügung zu stellen, haben Bedenken, in ein Spiel einzusteigen, das sie oft nicht kennen und von dem sie ganz stark vermuten, dass sie es auch nicht beeinflussen können. Das ist an und für sich vernünftig, in letzter Konsequenz allerdings sehr bedauerlich!

Ich werde hier einige der „Schluchten“ betrachten, die Frauen überwinden müssen, um eine Führungsposition nicht nur zu erreichen, sondern auch für sie befriedigend ausfüllen zu können.

Je mächtiger ein Posten, desto seltener wird er von einer Frau besetzt

Zunächst ein kurzes Lagebild, zum Beispiel, was Frauen in der Kommunalpolitik anbelangt: Zum mittlerweile vierten Mal führte die Fernuniversität Hagen im Auftrag der Heinrich-Böll-Stiftung das „Genderranking“ durch. Darin werden 73 Großstädte mit über 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern anhand ihrer Frauenanteile an kommunalpolitischen Führungspositionen – Ratsmitglieder, Dezernatsleitungen, Ausschuss- und Fraktionsvorsitze – sowie für das Oberbürgermeisteramt verglichen. Es zeigt sich, dass innerhalb von knapp zehn Jahren der Frauenanteil an den Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeistern stark eingebrochen ist: von noch 17,7% 2008 auf 8,2% im Jahr 2017 – damit hat er sich in kurzer Zeit auf weniger als die Hälfte reduziert.

Der Frauenanteil unter den Dezernentinnen und Dezernenten ist dagegen als einzige politische Spitzenposition stark und kontinuierlich gestiegen: von 18,5 % 2008 auf 29,1 % 2017. Das wissenschaftliche Team der Fernuniversität führt dies darauf zurück, dass auf diesem Feld die beruflichen Qualifikationen von Frauen eine größere Rolle spielen als bei der Besetzung rein politischer Ämter.

Insgesamt gilt: Frauen sind, gemessen an ihrem Bevölkerungsanteil, in den kommunalpolitischen Führungsämtern deutscher Großstädte auch 2017 unterrepräsentiert. Je wichtiger und mächtiger der Posten dabei ist, desto unwahrscheinlicher wird er von einer Frau besetzt.3 Ranking ostdt. Städte: Rostock (23), Leipzig (36), Dresden (37), Chemnitz (69)

Ein noch stärker polarisiertes Bild ergibt sich, wenn man die Frauenanteile in den Stadträten nach Parteien aufschlüsselt. Spitzenreiter sind Bündnis 90/Die Grünen mit der Erfüllung ihrer 50-Prozent-Quote, gefolgt von der Linken mit 44,4 % Frauenanteil (Quote 50%) und der SPD mit 37,3 (Quote 40%). Die einer Quote verpflichteten Parteien haben nicht nur hier einen deutlich höheren Anteil, sondern besetzen auch Fraktions- und Ausschussvorsitze deutlich stärker mit Frauen. Auf der anderen Seite unterbietet die neu hinzugekommene AfD, die nur in einigen Bundesländern in den Kommunalparlamenten vertreten ist, mit einem Frauenanteil von 11,6% noch die FDP, die 2008 mit 24,9% das Schlusslicht gebildet hatte und seither ihren Anteil nur geringfügig steigern konnte (auf 26,4% im Jahr 2017). Die CDU erreicht ihr eigenes Quorum von 33% (als Empfehlung) nur in 28 von 73 Großstädten.

Wenn die Politik den Frauenanteil in Kommunalparlamenten und kommunalen Spitzenpositionen in vertretbarer Zeit erhöhen möchte, bleibt als Maßnahme nur die gesetzlich festgelegte, verbindliche Quote, wie sie bereits in einigen europäischen Ländern gilt, zum Beispiel in Frankreich.

„Ohne die Quote würde es noch 128 Jahre dauern, bis eine paritätische Besetzung kommunaler Ratsmandate mit Frauen und Männern erreicht wäre – wenn man die Entwicklung von 2008 bis 2017 in die Zukunft fortschreibt,“

sagt Sabine Drewes, Referentin für Kommunalpolitik und Stadtentwicklung der Heinrich-Böll-Stiftung.

Fehlende Erfahrungen mit Frauen in Leitungspositionen

Bei der Betrachtung dieses Lagebilds stehen wir vor der ersten Schlucht, die es zu überwinden gilt: die strukturelle, gesellschaftliche Schlucht. Hier geht es um Bilder von Männlichkeit und Weiblichkeit, die in unserer Gesellschaft vorherrschen, in den Köpfen von Frauen und Männern – mit allen Konsequenzen. An dieser Stelle möchte ich lediglich auf zwei dieser Konsequenzen aufmerksam machen: Die Einstellungen von Frauen und Männern Chefinnen gegenüber und die Vereinbarkeit von Beruf und Privatem – Stichwort hier: die „zweite Schicht“.

Die Gesellschaft für Konsumforschung fragte 509 Männer und 536 Frauen: „Wen hätten Sie lieber als Chef? Einen Mann? Eine Frau? Oder ist es Ihnen egal?“ Das Ergebnis: 49 % der Befragten sagen, sie würden einen Mann als Chef vorziehen. 49 % ist das Geschlecht egal, aber nur 10 % hätten, wenn sie es sich aussuchen könnten, lieber eine Chefin. Und: Unter Frauen ist die Präferenz für eine Chefin mit 12 % gar nicht wesentlich größer als unter Männern mit 9 %. Gisela Mohr, Professorin für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Universität Leipzig, wertet dieses Ergebnis als Indiz dafür, dass althergebrachte Einstellungen unter Männern und Frauen noch immer stark wirken. Sie sagt: „Wenn man davon ausgeht, dass unter denjenigen, die ‚egal‘ sagen, auch solche sind, die es als politisch inkorrekt oder für nicht mehr opportun halten, eine Frau als Führungskraft abzulehnen, ist das ein recht trauriger Stand.“ Das Problem: Viele Frauen und Männer denken immer noch, eine Chefin sei automatisch zickig. Offenbar hat sich diese Einstellung in den vergangenen Jahren kaum verändert. Mohr ermittelte bereits in einer im Jahr 2007 veröffentlichten Untersuchung, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen es ihren Chefinnen nicht leicht machen. Teammitglieder zeigen demnach weiblichen Führungskräften gegenüber weniger Respekt, unabhängig davon, ob sie selbst weiblich oder männlich sind. Als eine Erklärung sieht die Umfrage der Gesellschaft für Konsumforschung den Umstand, dass es nach wie vor nur wenige Frauen in Leitungspositionen gibt und den Befragten daher schlichtweg positive Erfahrungen fehlen. Viele Leute würden es einfach nur so kennen, dass der Chef ein Mann ist und würden dann vermutlich denken, dass sie damit stets gut gefahren sind. (Vgl. Anette Dowideit, S. 33)

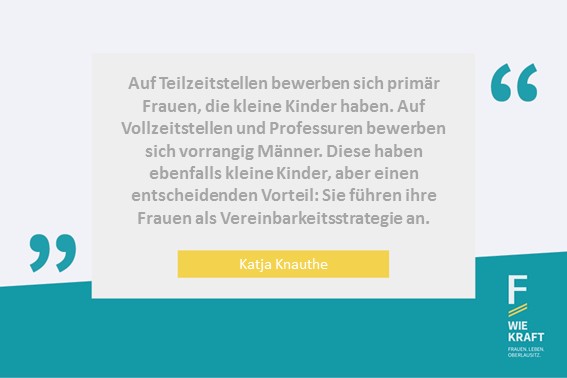

Eine weitere Konsequenz der strukturellen Schlucht, die sich zwischen Definitionen von Männlichkeit und Weiblichkeit in unserer Gesellschaft auftut: Eine der häufigsten Antworten auf die Frage, warum so wenige Frauen in Vorbild-, Leitungs- oder Führungspositionen zu finden sind, ist die Schwierigkeit der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben.

Privatleben meint hier meist: Familienleben. Die Vereinbarung dieses Lebensbereiches mit dem Beruf ist eine Problematik, die sich auch heute noch nahezu ausschließlich Frauen stellt – und zwar so lange, wie männliche Führungspersonen die Tatsache, dass sie Kinder haben, mit dem Schließen der Haustür ganz einfach vergessen (können). Anders sieht das bei weiblichen Führungskräften aus: In der Regel gibt es auch für sie die „zweite Schicht“, wie Arlie Hochschild (1990) es genannt hat, wenn Frauen nach ihrem Vollzeiterwerbsjob außer Haus die zweite Schicht im Haus anschließen. Daran hat sich nichts geändert: Frauen leisten immer noch deutlich mehr Hausarbeit als Männer.

Welches Frauenteam holt sich schon einen Mann in die Kaffeeküche?

Eine zweite Schlucht tut sich auf, wenn man auf die Problematik aus institutioneller Sicht betrachtet. Auch hier zwei Beispiele: Zum einen das Phänomen der Selbstrekrutierung von Belegschaften bei Besetzungsverfahren. Zum anderen das Phänomen der Entkoppelung, also die organisationale Trennung von Formalstruktur und Aktivitätsstruktur.

Man weiß inzwischen, dass Teams darauf bedacht sind, eine organische Einheit zu bleiben, dass also alles so läuft, wie immer. Und dies ist am besten gewährleistet, wenn sich die Teammitglieder ähnlich, am besten gleich sind. Insofern sind diese Selbstrekrutierungsmechanismen bei der Neubesetzung von Stellen zwar durchaus nachvollziehbar – welches Team holt sich schon gerne und vor allem freiwillig einen Fremdkörper ins Nest. Trotzdem sind sie der Schrecken aller Gleichstellungsbeauftragten, da hier selbstverständlich alle objektiven Kriterien einer sich bewerbenden Person ausgeblendet werden. Diese Mechanismen betreffen alle möglichen Organisationen, vom Büro mit zwei Angestellten bis zur Partei. Und sie werden selbstverständlich auch in Frauenteams wirksam: welches gut funktionierende Frauenteam holt sich schon freiwillig einen Mann in die Kaffeeküche?

Und schon sind wir beim zweiten Beispiel für Abgründe auf der institutionellen beziehungsweise der organisationalen Ebene. Auffällig ist doch Folgendes: „Abnehmende Geschlechterungleichheit ist in einer beträchtlichen Anzahl von Organisationen oder in deren Teilen zu beobachten, während sich in anderen Organisationen Geschlechterungleichheit beibehält, vergrößert oder subtilisiert.“ Diese Beobachtungen macht Ursula Müller in ihrem Aufsatz „Organisation und Geschlecht aus neoinstitutionalistischer Sicht. Betrachtungen am Beispiel von Entwicklungen in der Polizei“ in den „Feministischen Studien“ (S. 40).

Woran liegt das? Was sind die Gründe für solche Erscheinungen?

Gleichstellung darf nicht nur heißen, dass es eine Gleichstellungsbeauftragte gibt

Um sich selbst beizubehalten beziehungsweise um die eigene Legitimität möglichst zu vergrößern, ahmen Organisationen durchaus Aktionen anderer Organisationen nach. Dabei wird entweder nachgeahmt, wenn eine Organisation unsicher ist oder wenn andere Organisationen als besser legitimiert und erfolgreicher erscheinen als die eigene. Dies beschreibt Ursula Müller auch für Gleichstellungsarbeit: Irgendwann, so meint sie, sahen sich einige Vorreiter-Organisationen in Deutschland durch internen Druck wie auch durch externe positive Beispiele bemüßigt, eine für Anti-Diskriminierung zuständige ‚Adresse‘ einzurichten, also eine Gleichstellungsstelle oder eine Frauenbeauftragte. Hierdurch entstand eine Unsicherheit für andere Organisationen, die beobachten mussten, ob sich eine Veränderung der Beschaffung von Legitimität und Ressourcen ergäbe, und viele reagierten mit nachahmenden Prozessen der Installierung einer ‚Beauftragten‘ für Frauen, Gleichstellung, Gleichberechtigung, Frauenförderung und ähnliche Bereiche ( Vgl. ebd.: 45).

Das heißt, Organisationen wie die Telekom – als Quotierungsvorreiterin! – ahmen einerseits nach (skandinavische Vorbilder zum Beispiel), und werden nachgeahmt, da sich Erfolge bereits eingestellt haben. Der Frauenanteil bei der Telekom hat sich bereits jetzt schon erhöht, das Unternehmen hat bundesweite Aufmerksamkeit erregt. Das muss aber nicht heißen, dass die einzelne Frau, die bei der Telekom arbeitet, etwas davon hat.

Meine Hochschule beispielsweise – dort kenne ich mich als ehemalige Gleichstellungsbeauftragte besser aus als bei der Telekom – hat schon einige Preise abgeräumt im Bereich von Frauenförderungsprojekten. Dies gelang aufgrund der an unserer Hochschule vorhandenen teilweise vorbildlichen Formalstruktur, was Gleichstellung anbelangt. Diese Struktur lässt sich ausgezeichnet an die äußere Umwelt, also entsprechende Jurys, verkaufen.

Auf der anderen Seite gibt es an unserer Hochschule aber immer noch Fakultäten mit nur einer einzigen Professorin, es gibt immer noch Berufungskommissionen ohne eine einzige Frau, und einzelne Gremienmitglieder verdrehen immer noch die Augen, wenn die Gleichstellungsbeauftragte – wie es ihr Recht und auch ihre Pflicht ist – zur Tür herein kommt und tatsächlich mitmachen will.

Diese Widersprüche: preiswürdig gegenderte Formalstruktur und zutiefst sexistisches Verhalten in der Aktivitätsstruktur, also auf der Ebene der einzelnen Akteurinnen und Akteure, das ist das, was Frauen an die allseits bekannte gläserne Decke stoßen lässt. Die besten Verwaltungsvorschriften, Erlasse und Gesetze nützen nichts, wenn wir die Aktivitätsstrukturen nicht verändern, wenn der Gedanke der Gleichstellung nicht nur formal, sondern handlungsleitend bei den Akteurinnen und Akteuren der Organisation angekommen ist!

Die eigentliche Messlatte für Frauen sind andere Frauen

Dass Teammitglieder – egal ob männlich oder weiblich – Teamleiterinnen oftmals den Respekt verweigern wurde hier schon beschrieben. Doch womit müssen „aus dem Team herausragende“ Frauen im Umgang mit anderen Frauen rechnen?

Viele Frauen in leitenden Positionen haben die Erfahrung gemacht, dass sie, wenn sie ihrem Umfeld freundschaftlich, persönlich gegenübertreten, die Distanz und den Respekt ihrer Umgebung verlieren.

Gerade bei Frauen aus ihrem näheren Arbeitsumfeld kann durch ein freundliches Auftreten die Frage provoziert werden, was denn an der höhergestellten Frau so besonders sei und warum gerade das, was diese Frau sagt, gemacht werden soll. Das Perfide dabei ist, dass aufgrund traditioneller, sexistischer Vorstellungen in den Köpfen von Männern und Frauen aber genau das von Frauen, egal ob „oben“ oder „unten“ erwartet wird: Frauen SOLLEN sich familiär, freundschaftlich und persönlich verhalten. Frauen werden immer noch als Klimaanlage in Organisationen gesehen.

Zwei Gesichtspunkte spielen hierbei eine Rolle: Zum einen rückt die Stärke anderer Frauen die eigene Schwäche und Unzulänglichkeit in den Blickpunkt. Haben Frauen Macht, stellt sich für viele Frauen die Frage: Diese Frau ist stark, warum bin ich das nicht?

Zum anderen sind für viele Frauen die eigentliche Messlatte andere Frauen: Männer sind stark, Männer haben Macht, Männer laufen für viele Frauen außer Konkurrenz. Die Konkurrenz ist die Kollegin, die Parteifreundin, die Mitgliedsfrau, eben: die andere Frau. Mit Männern, denken Frauen, müssen sie sich nicht vergleichen. Männern werden selbstverständlich die ersten Listenplätze überlassen, aber wenn es um Platz 20 geht, kicken sich die Mitbewerberinnen gegenseitig aus dem Feld.

Für viele Frauen sind die eigentliche Messlatte also andere Frauen und viele Frauen vergleichen sich nicht mit Männern, sondern mit anderen Frauen – ist das immer schlecht?

Viele Frauen finden es unerträglich, zu gewinnen

Auch in individueller Hinsicht gibt es viele Gräben zu überwinden. Hier nur einige, wirklich schmerzhafte Schlaglichter:

Die prognos-Studie „Frauen in Führungs- und Leitungspositionen in der Privatwirtschaft im Freistaat Sachsen“ konstatiert eine im Vergleich zu Männern seltenere konsequente Karriereorientierung von Frauen: Aufgrund von vornherein eingeschränkten Karriereerwartungen und fehlenden Rollenvorbildern investieren Frauen oft weniger in ihren beruflichen Aufstieg. prognos 2010, auf Grundlage von Auswertungen vorliegender Daten zur Privatwirtschaft in Sachsen und insgesamt 17 Expertinnen- und Expertengesprächen

Viele Frauen scheuen sich auch deshalb vor öffentlichen, machtvollen Ämtern, da sie sich offensichtlich leichter mit Schwäche als mit Stärke identifizieren. Sie finden es weniger unerträglich, zu verlieren, als zu gewinnen: In einem Seminar sollten zwei Frauen so lange miteinander ringen, bis eine gewinnt. Die anderen anwesenden Frauen wurden in zwei Gruppen aufgeteilt, die jeweils eine der beiden Ringerinnen anfeuern sollten. Das klappte alles ganz gut, bis sich herauskristallisierte, welche der beiden Frauen gewinnen würde. Ab diesem Zeitpunkt ging sämtliche Sympathie der Frauen auf die Verliererin über. Die Siegerin wurde nicht gefeiert, und sie selbst sah eher schuldbewusst und unglücklich auf die Verliererin (Flohr-Stein, Christa, Freundin – Konkurrentin!?, in: Frauenforschung 2 (1992) S. 131-141, S. 138).

Immer noch haben viele Frauen aufgrund ihrer Sozialisation aber auch Schwierigkeiten mit der Konkretion von Macht in ganz realen Alltagssituationen. Sie tun sich schwer mit einem gewissen Statusdenken, das für die Ausübung einer Spitzenfunktion unabdingbar ist. Status, die Stellung, die eine Person im Vergleich zu anderen Mitgliedern des jeweiligen Sozialsystems inne hat, wird angezeigt, wird zum Ausdruck gebracht, und zwar auf verschiedenen Kanälen. Der Ausdruck von Status dient dabei nicht nur der Orientierung für andere, also dafür, anderen anzuzeigen, mit wem sie es zu tun haben, sondern kann auch als Mittel der Durchsetzung, als Machtinstrument eingesetzt werden.

In einer gehobenen Funktion bedarf es einer gewissen Präsentation der eigenen Persönlichkeit. Vielen Frauen ist so etwas immer noch zuwider. Sie gehen immer noch eher zögerlich um mit Statusanzeigen wie Verfügung über Raum oder Zeit, Körperhaltung, Mimik, Gestik, Körperschmuck und Kleidung. Und: Frauen haben immer noch Schwierigkeiten, in der Öffentlichkeit laut, klar und deutlich und vor allem direkt zu sagen, was sie fordern (Gräßel, Ulrike, Weibliche Kommunikationsfähigkeit – Chance oder Risiko für Frauen an der Spitze?, In: Adam, Eva und die Sprache. Beiträge zur Geschlechterforschung. Duden Redaktion (Hg.), Thema Deutsch, Band 5, Mannheim et al. 2004, S. 59-68.)

Ein letztes Schlaglicht auf die individuellen Gräben, die Frauen überwinden müssen, wenn sie an der Spitze stehen wollen ist die Tatsache, dass viele Frauen sich durch Selbstzweifel selbst ausbremsen. Frauen sind Tiefstaplerinnen (Schönberger, Birgit, Die Tiefstaplerinnen. Wie Frauen sich durch Selbstzweifel ausbremsen, in: psychologie heute, Januar 2010: 33-37).

Hierfür wiederum einige Belege:

Pauline Clance prägte Ende der 70er Jahre den Begriff des Hochstaplersyndroms für Menschen – ihrer Vermutung nach überwiegend Frauen – die trotz guter oder sogar überdurchschnittlicher Leistungen ständig an ihren Fähigkeiten zweifeln. Sie quälen sich mit dem Gedanken, den Erfolg nicht verdient zu haben. Sie glauben, dass sie nur durch Glück auf ihrem Posten gelandet sind und fürchten, eines Tages als Betrügerin, als Hochstaplerin aufzufliegen.

Astrid Schütz, Professorin für differenzielle Psychologie und Diagnostik an der TU Chemnitz, die zu Selbstwertunterschieden zwischen Männern und Frauen forscht, hat herausgefunden, dass Frauen, unabhängig davon, wie kompetent sie tatsächlich sind, ihre Aufmerksamkeit eher auf ihre Schwächen lenken und sich dadurch tatsächlich schwächen. Sie fand weiterhin heraus, dass Frauen dazu neigen, sich zu unterschätzen, Männer eher zur Selbstüberschätzung neigen. Eine mögliche Begründung dafür sieht Schütz darin, dass Frauen ihr Selbstwertgefühl mehr als Männer von den Rückmeldungen anderer abhängig machen, daher Angst vor Fehlern und negativer Rückmeldung haben und sich dadurch weniger in den Vordergrund wagen.

Frauen neigen immer noch dazu, Erfolge auf günstige Umstände zurückzuführen und Misserfolge auf die eigene Unfähigkeit, was bereits in der Grundschule beobachtet werden kann. Schütz vermutet, dass Eltern, ErzieherInnen und LehrerInnen unbewusst die selbstkritische Haltung von Mädchen verstärken.

Monika Sieverding stellte in einer Studie über eine simulierte Bewerbungssituation fest, dass Frauen durchschnittlich nur knapp 3 Minuten über ihre beruflichen und persönlichen Stärken sprachen, Männer im Schnitt eine Minute länger. In derselben Studie zeigte sich, dass Frauen sich auf einer Skala von 0 bis 9 mit 2,8, Männer mit 5 einschätzten. Im Vergleich zu einer vorgenommenen Fremdeinschätzung haben sich dadurch die Frauen unterschätzt, die Männer sich eher realistisch eingeschätzt.

Es wird also Zeit, dass wir anfangen hochzustapeln, dann stellen wir uns wenigstens realistisch dar!

Ulrike Grässel ist Professorin im Studiengang Soziale Arbeit der Hochschule Zittau-Görlitz. Sie lehrt zu sozialpolitischen und organisationssoziologischen Themen und publiziert zu Geschlechtergerechtigkeit.